24日、東芝株式の7%を保有する第2位の大株主3Dインベストメント・パートナーズが会社提案の分割案を支持しない旨、表明した。同社は「分割で課題は解決しない。小さな東芝を増やすだけ」と指摘したうえで、すべての買収候補者に企業価値評価機会を提供し、再建提案を募るよう会社側に求めた。不正会計に端を発した6年におよぶ経営の迷走を鑑みると「小さな東芝が増える」との辛辣な指摘は妙に頷ける。分割案は来春3月までに開催される臨時株主総会に諮られることになるが、賛否の行方は不透明になりつつある。

分割案は、香港の総合商社ノーブル・グルーブの元チェアマンで、KPMG時代にリーマン・ブラザーズのアジア法人の清算に手腕を発揮したポール・ブロフ氏を委員長とする戦略委員会(SRC)が策定した。SRCは「コングロマリット・ディスカウント※が解消されることで非効率な資本配分が改善、成長部門への直接的な投資が可能となる」、「短期的な株主利益を確保しつつ、事業の持続的な成長が可能となる」と説明する。また、非上場化やマイノリティ出資による再建案も「8月以降、有力ファンド数社との交渉の中で十分に検討した」という。

※コングロマリット・ディスカウント:多様な事業部門を有する複合企業体ゆえに、成長事業の単独価値よりも企業全体の企業価値が低く評価されること

分割される3社のうち1社は資産管理会社で、主力事業はインフラ会社とデバイス会社の2社が引き継ぐ。個別受注生産で長期にわたるプロジェクト契約がベースとなるインフラ関連事業を主体とする前者と、多品種・大量生産で多額の先行投資を必要とする半導体やHDD事業を所管する後者へ分割される。事業特性による会社分割には合理性がある。

ほぼ同じ時期、米ゼネラル・エレクトリックが航空、医療、電力部門の分社化を発表した。米ジョンソン・エンド・ジョンソンも消費者向け事業と医療部門を分離する。ファンドやアクティビストはこぞってこれを歓迎、合理化視点による複合企業の事業分割はこれに止まらないだろう。

しかし、そこに危うさはないか。東芝のインフラ会社は公共インフラ、再生可能エネルギー、電池、鉄道、ビル施設、量子暗号など、市場も成長性も異なる事業に更に分割できる。投資効率一辺倒の視点に立てば、明日にでももう一段の解体が要求されるかもしれない。そうなると資本、知財、人材の流出は止まらない。結果、技術は途絶える。

今、コロナ禍の先を見据え、多くの企業が事業構造改革に着手する。成長分野への新規投資は近年になく活発だ。中核事業を起点に新たな事業ポートフォリオづくりに取り組んでいただきたい。東芝はこうした事業再編を進めるうえで重要な教訓を遺してくれた。将来にわたって外部からの会社解体圧力に晒されないためには、健全な財務、強固なガバナンス、株主との対話という “当たり前” が欠かせないということだ。経営の独立性を維持するためにも長期的視点に立った、持続可能な成長戦略が望まれる。

18日、当社にて「放射光で広がる未来のモノづくり~光イノベーション都市・仙台の可能性~」と題したオンライン・セミナーが開催された。主催は仙台市、現在、同市は2024年度からの運用を目指して東北大学に建設中の「次世代放射光施設」を中核とする “リサーチコンプレックス” の形成を進めており、セミナーはその利活用促進の一環である。参加企業は先端素材、電子材料から創薬、食品、化粧品、環境エネルギーまで多岐にわたった。次世代放射光施設に対する産業界の関心は高い。

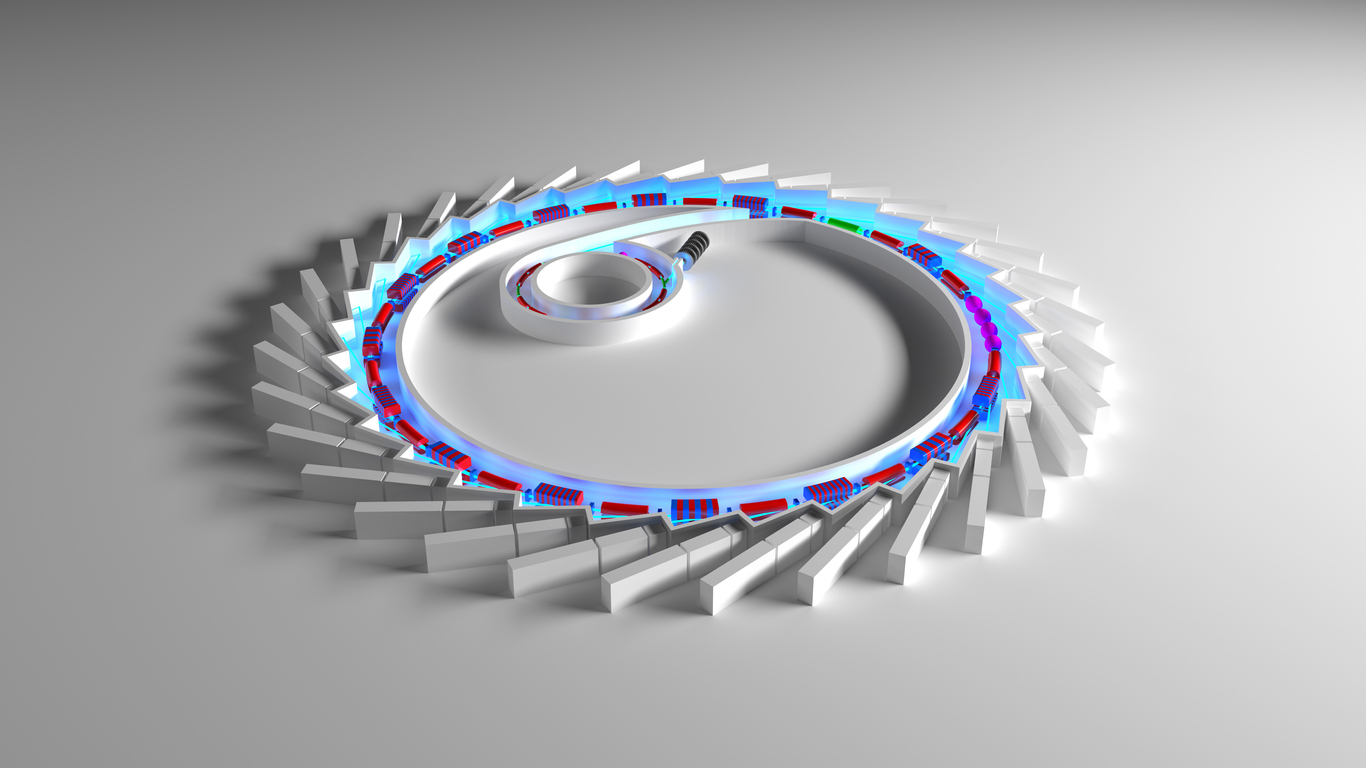

さて、次世代放射光施設とは何か。国内では物質内部の構造解析を行う硬X線向け放射光施設 SPring-8(理化学研究所)が稼働中だ。身近なところでは低燃費タイヤ、ニッケル水素電池、医薬品、ヘアケア製品などの開発に貢献している。一方、次世代放射光施設は軟X線領域で高輝度な放射光を発生させることができるため、軽元素の電子状態やその変化を見ることが得意であるという。関心のある方は “次世代放射光” で検索いただくとして、要するに、太陽光の10億倍の明るい光で、これまで見えなかったナノの世界をはっきりと見ることが出来る世界最高水準の計測施設、である。国からは量子科学技術研究開発機構(量研/QST)、地域からは仙台市、宮城県、東北大学、光科学イノベーションセンター、東北経済連合会が参画、これに民間企業を加えた官民地域3主体による大型事業である。

このプロジェクトで特筆すべきは産学連携の新たなスキーム、“コアリション” であろう。Coalitionの語源は「共に育つ、1つになって成長する」、つまり、産業界と学術界が一体となってイノベーションを目指すということだ。施設側は「放射光をどう利用するかではなく、こんなものを見たいという課題を教えて欲しい」と産業界に呼びかける。これに東北大や光科学イノベーションセンターをはじめとするトップクラスの研究者が対応する。コアリションへの加入は一口5千万円、10年間にわたり年間200時間の利用権が与えられる。加入企業は2021年9月時点で約100社に達している。地域の中小企業には一口50万円で施設を共同利用できる東北経済連合会の「ものづくりフレンドリーバンク」も用意される。中小企業にとっての敷居も高くない。

東北経済連合会は次世代放射光施設の経済効果を稼働後10年間で1兆9千億円、雇用創出は宮城県内だけで1万9千人と試算した。同連合会は国際リニアコライダー(ILC、直線型衝突加速器)の誘致も進める。福島では2020年に開所した「福島ロボットテストフィールド」(RTF) の運用が本格化しつつある。1次産業分野でも農林水産省の「スマート農業実証プロジェクト」が東北全域で展開される。今、先端技術が東北の潜在力を引き出しつつある。

復興は未だ途上だ。とは言え、復興は過去の再生ではない。震災とコロナ禍を乗り越えた、その先の未来に向けての “東北の挑戦” を当社も微力ながら応援したい。

10日、衆議院選挙での信任を背景に第2次岸田内閣がスタートした。その最初の仕事が「子供に対する現金給付に際しての所得制限」に関する公明党との合意だ。これに対する各層からの不評はご承知のとおりであるが、そもそもの違和感は “票” の対価として支持者に提示した約束に対する面子の “すり合わせ” にしか見えない点にある。加えて、マイナンバーカード保有者へのクーポン、学生への10万円給付、最大250万円の事業者向けの給付金だ。政策の焦点は曖昧であり、整合性は見えてこない。ゆえに効果は疑問だ。

首相官邸HPでは「まず、新型コロナ対応と経済対策に取り組む」ことが表明されている。そう、「まず、新型コロナ対応」であり、そこからの経済再生が優先されるのであれば、昨年1月以来、後手に回り続けた対応を総括したうえで、対策の全体像を示す必要があろう。

具体的には都道府県、自治体を越えた広域連携、病床および検査体制の拡充、潜在医療従事者の登録、定期訓練、それに対応した報酬、保健師助産師看護師法の見直し、宿泊療養施設の確保、医療機器の整備、オンライン診療の強化、ロジスティクスの再構築、専門家会議の在り方、司令塔の明確化などだ。課題は出尽くしており、時限を切っての総合対策が望まれる。

一方、経営難に直面している事業者も広範に及ぶ。実質的な強制にもとづく営業制限への一定の補償は当然だ。しかし、現行給付の在り方に問題はないか。倒産件数は30年ぶりの低水準だ。信用保証承諾残高は43兆円、コロナ禍前の2倍を越えた。代位弁済も低水準だ。つまり、お金は回っている。では、救済すべきは誰か。新たな借り入れを躊躇し、廃業を選択する経営者の多くが高齢者である。であれば、打ち手は給付ではなく事業承継支援であり、業態改革支援であろう。今を乗り切るための給付を否定するものではないが、問題の本質は一時金では解決しない。経済困窮者への支援も同じだ。セーフティネットの再構築、就業機会の拡充、実質賃金の持続的な上昇こそが政策主題である。

こと新型コロナウイルスに限定すれば与党内の派閥はもちろん、野党各派においても基本的な問題認識は一致しているはずだ。

国会はそれぞれの支持者への約束、すなわち、バラマキを一端棚上げしたうえで、医療、経済それぞれの施策を総合的に組み上げ、効果と予算を政治的に “すり合わせ”、第6波、そして、その先に来るであろう新たな医療災害に備えていただきたく思う。

10月29日、関西スーパーマーケットは臨時株主総会を開催、筆頭株主エイチ・ツー・オー リテイリング(H2O)との経営統合議案を可決、H2O傘下のイズミヤ、阪急オアシスとともに中間持株会社「関西フードマーケット」の子会社として再編されることとなった。これによりH2Oの食品事業は一挙に4000億円規模となり、名実ともにグループの主力事業として構造改革の中核を担うこととなる。

決議の行方は最後まで分らなかった。関西スーパーマーケットが株式交換によるH2O傘下入りを発表したのは8月31日、その4日後、第3位の大株主で価格訴求型スーパーを首都圏で展開するオーケーも買収を表明した。オーケーが提示した株価は1株2250円、1992年に付けた上場以来の最高値で “本気度” をアピールした。可決には2/3の賛成が必要だ。米議決権行使助言会社は反対を推奨、第4位の株主である伊藤忠食品も検討材料が少ないとして質問状を公開するなど微妙な情勢となった。結果は賛成66.68%、まさに薄氷であった。

株主目線に立てばオーケーの高い収益力と関西市場における成長ポテンシャルは魅力だ。また、現社長の出身会社であり大株主でもある三菱商事とのシナジーも小さくない。食品スーパーのライフ、ローソン傘下の高級スーパー成城石井を擁する三菱商事にとって、関西スーパーマーケットのオーケー業態への転換は、商圏と業態いずれのポートフォリオにおいても合理性がある。一方、百貨店依存から脱却し、関西圏1,000万人をターゲットとする “コミュニケーションリテイラー” への進化を目指すH2Oにとって、生活者とダイレクトにつながる食品事業の強化は必須である。H2Oの戦略視点で見ればこちらも正しい。

さて、この騒動の半年前、5月7日、H2Oはローソンと包括業務提携を締結、駅売店やコンビニの「アズナス」のローソンへの転換をスタートさせた。関西スーパーマーケットを巡る対立の一方で三菱商事グループとの戦略的連携も進む。オーケーもまた関西スーパーマーケットに対して敵対的TOBには踏み込まなかった。

そもそも生活者にとっては株主価値の向上やら親会社のドミナント戦略などどうでもいい話だ。問われるのは多様化する消費志向、進化する購買行動に対して最高の便益を提供できるか否かであり、買収合戦にその答えはなかった。つまり、これがゴールではない。業界全体を巻き込んだ、あるいは業界を越えてのもう一段の再編も遠くないかもしれない。

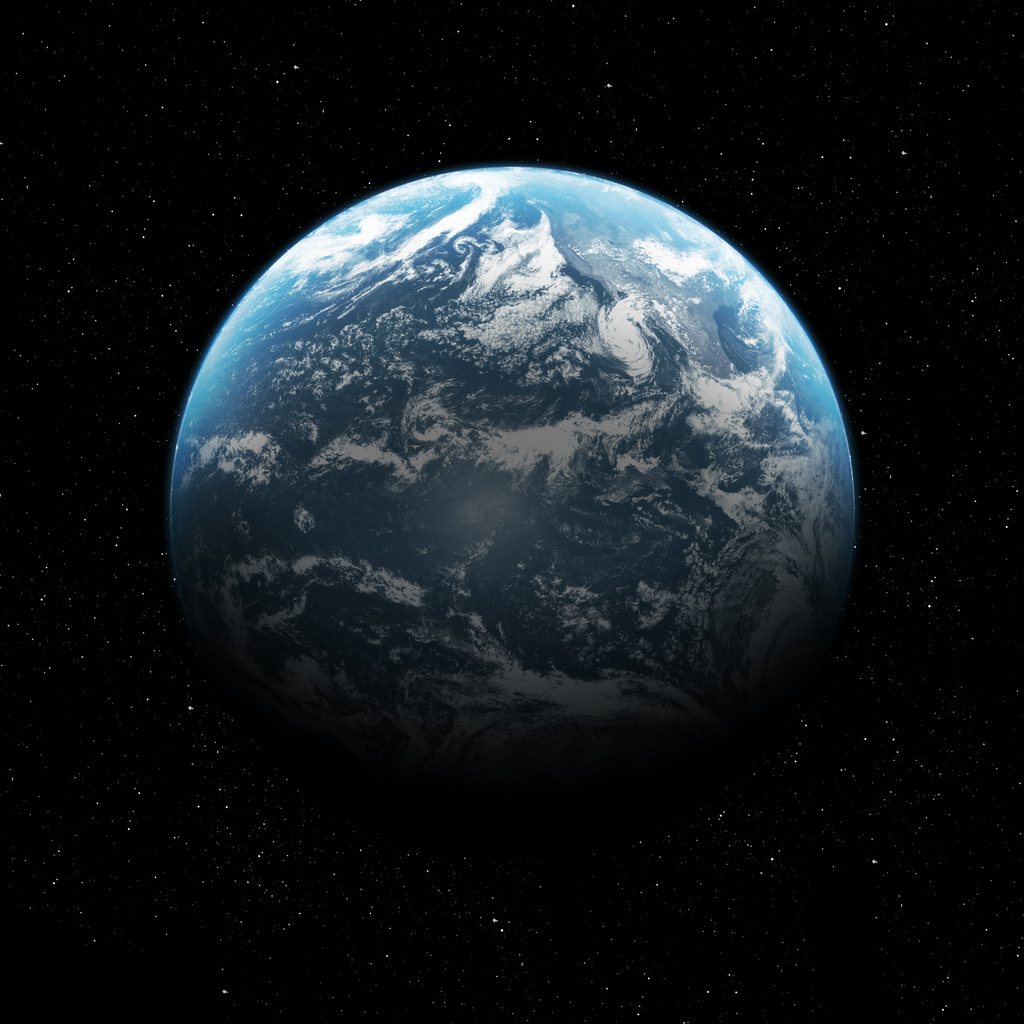

10月26日、三菱重工はH-ⅡAロケット44号機の打ち上げに成功、準天頂衛星システム「みちびき」の初号機後継機が無事に軌道投入された。「みちびき」は日本独自の衛星測位システムで、初号機の打ち上げは2010年、現在は4機体制で運用されている。通常、静止衛星は赤道上を地球の自転周期と同じ周期で公転しているが、「みちびき」は宇宙から見て日本からオーストラリアにかけての上空を八の字を描くような軌道をとる。こうすることで常に1機を日本の上空に滞在させることができる。複数機での運用は日本上空の滞在時間を長くとるためで、2023年度には3機を追加投入、7機体制での運用を目指す。

このニュースは筆者にとって特別な感慨がある。筆者は2003年、技術試験衛星ETS-Ⅷプロジェクトの一環として、将来の準天頂衛星システムを想定した需要分野を検証する調査事業に参画した。車両の運行管理、企業内通信、過疎地の遠隔医療、山岳遭難救助サービスなど民生需要から公共サービスまで、宇宙開発事業団(現JAXA)のメンバーと喧々諤々議論させていただいたことを思い出す。そして、今、それらの多くが、当時想定した以上のレベルで実現されていることが嬉しい。

さて、ご承知のとおりGPSはもともと米国が軍事目的で開発したシステムであり、1993年の民間開放によって民生利用が一般化する。と同時に、米国依存からの脱却が目指される。中国が初号機を打ち上げたのは2000年、翌年末には民間に開放、そして、昨年6月、55機目の軌道投入に成功、中国版GPS「北斗」の完成が宣言される。ロシア、インドも独自システムを運用、欧州も開発に着手している。“測位主権” を確保することの安全保障上の重要性は言うまでない。一方、民生市場における主導権争いも本格化する。中国は「一帯一路」戦略のもと “北斗” を売り込む。関連製品は既に120ヵ国に輸出、2020年の市場規模は4000億元、2025年には1兆元を見込む。

アジアからオセアニアを一体的にカバーできる「みちびき」のポテンシャルも大きい。「みちびき」の競争優位は米GPSとの互換性にもとづく高精度と安定性にあると言えるが、市場開拓には民間からの独創的な利用提案が欠かせない。

今年度、「みちびきを利用した実証実験」には7件が採択された。視覚障害者向け介助サービス、ドローンの飛行支援、電動キックボードの走行位置把握など、テーマは多岐にわたる。提案者の顔ぶれも多彩だ。大手メーカーから独立したスタートアップ企業、マイクロモビリティのベンチャー、先端ロボット開発の助成財団などバライエティに富む。実験の成功と実用化、そして、市場開拓への貢献に期待したい。

12日、国際通貨基金(IMF)は2021年の世界経済見通しを更新、前回7月時点における見通しから0.1ポイント引き下げ、5.9%とすると発表した。

今、世界経済は全体として回復基調にある。しかし、ワクチンへのアクセスが不十分な途上国と先進国の格差拡大が止まらない。IMFはこれを「深い分断が回復の足かせ」と表現、格差の広がりが世界経済にとってのリスクであり、あわせて「政策のトレードオフがより複雑になっている」と指摘する。

実際、一次産品の価格上昇、原油価格の高騰、サプライチェーンの目詰まり、労働市場の回復の遅れ、インフレ、通貨安など、世界経済における不確実性とリスクは高まっている。

とりわけ、急激な原油高と米国の経済回復に伴うドル高のインパクトは大きい。もちろん資源を輸入に依存する日本にとっての影響も小さくないが、財政基盤が弱く対外債務比率の高い低所得国にとってドル建て債務の返済負担増は国民経済を揺るがしかねないだけに深刻だ。

そうした中、今月末には第26回国連気候変動枠組み条約締結国会議(COP26)がグラスゴー(英)で開幕する。会議に先立ち国際エネルギー機関(IEA)は「世界エネルギー見通し2021」を発表、2050年のゼロエミッションを達成するためには途上国への更なる支援が不可欠であり、2030年までに現在の3倍以上、年間4兆ドルの投資が必要であるとする。そのうえで、投資が軌道に乗れば風力タービン、ソーラーシステム、リチウム電池、燃料電池など再生可能エネルギー関連産業の累積市場機会は27兆ドルに達するとし、2050年単年度だけでも現在の石油産業の市場規模を上回る収益が獲得できるとの試算も公表した。

今、世界は争うように新型コロナウイルスからの経済再生を急ぐ。格差が広がる一方、一早く消費を回復した先進国の需要にエネルギー供給が追いつかない。石炭火力回帰の動きも出始めた。経済成長と気候問題の相反を主張する声も再び聞こえてくる。しかし、大きな流れは変わらない。経済見通しを下方修正したIMFも「世界にとっての緊急優先事項は気候変動による負の影響を抑えることにある」と明言する。パンデミックは、世界共通の危機を克服するための最大の障害が格差と分断にあることを浮き彫りにした。COP26の利害対立は更に複雑だ。それゆえに、それを解きほぐすための多国間協調が必須だ。地球の命を2050年から先へつなぐためにも世界の正気と知恵に期待したい。