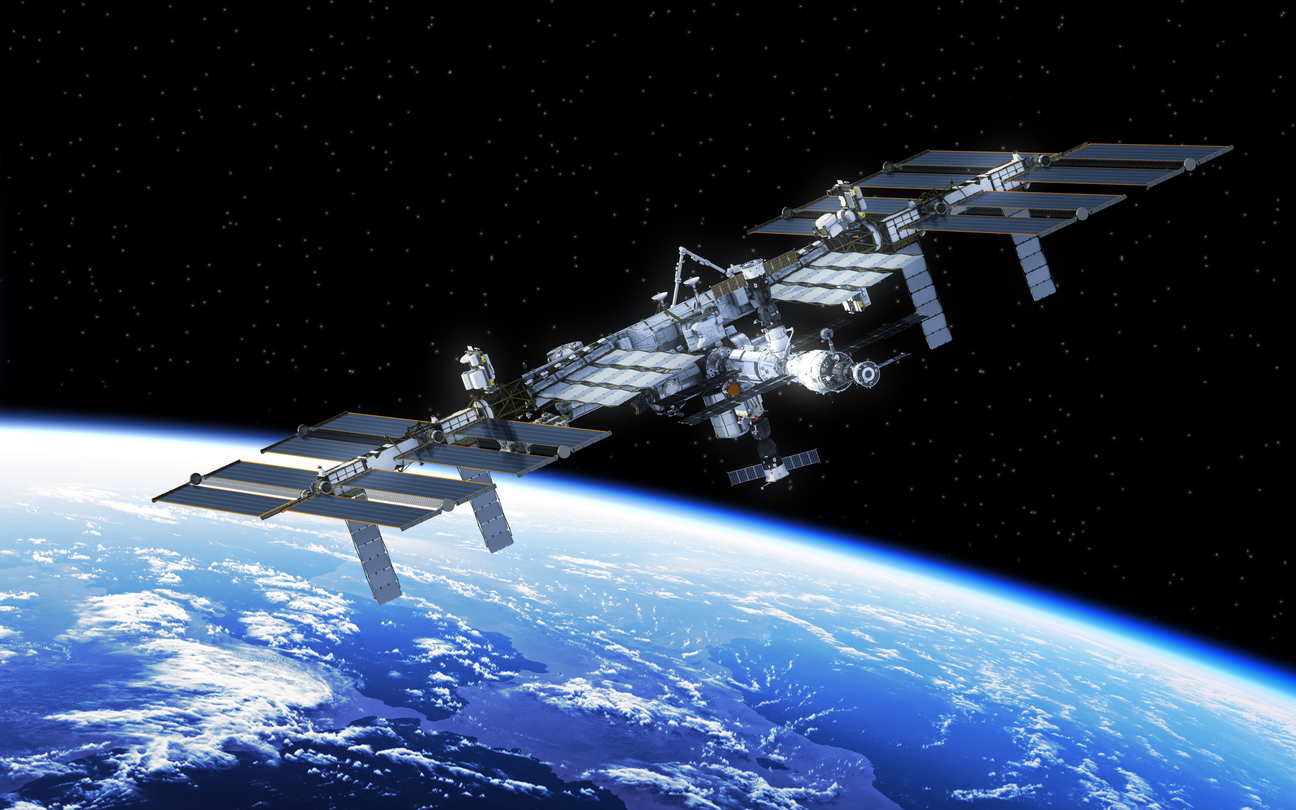

6月29日、バルセロナで開催された携帯通信機器の展示会 Mobile World Congressにオンラインで参加したスペースXのイーロン・マスクCEOは宇宙通信プロジェクト “スターリンク” について「8月から世界全域で高速ブロードバンド事業を開始する」と発表した。

スターリンクは既に6万9,000人の予約を受け付けており、これを1年以内に50万人まで増やす。既に打ち上げられた人工衛星は1,500基、将来的には1万5,000基体制とする計画だ。

宇宙通信サービスにはアマゾンも準備を進めている。同社の “プロジェクト・カイパー” は、低軌道に3,236基の周回衛星を配備、北緯56度から南緯56度まで過疎地や山間部を含むあらゆる地域へブロードバンドサービスを提供する、というもの。

投資額は100億ドル、事業の開始時期についての正式な発表はないが、2026年内に計画の半数、2029年までに全基の衛星を配備するとされる。

国内勢ではソフトバンクが先行する。6月9日、ソフトバンクはSkylo Technologiesとの提携を発表、同社の衛星通信サービスを活用し、2022年から漁業や海運など産業向けにIoTサービスを提供する。

ソフトバンクは成層圏の通信サービスを子会社HAPSモバイルが、低軌道衛星をソフトバンクグループの投資先OneWebがカバーする体制を整えてきており、今回の提携によって地上基地局から宇宙までシームレスな通信サービスの実現が可能となる。

通信インフラの主戦場は地上から非地上系へ移りつつある。しかし、壮大なビジネスには膨大な資金が必要となる。ソフトバンクグループが出資したOneWebは2020年3月、先行投資負担に耐えられず経営破綻に追い込まれた。しかし、7月には英国政府を含むコンソーシアムが資金支援を表明、ソフトバンクグループも今年1月に再投資を決断、事業の将来性に賭ける。

リスクの大きさは言うまでもない。しかし、「黒字化には50億から100億ドルの追加投資が必要、総投資額は200億から300億ドルになるだろう」と語るマスク氏は未来への自信に溢れている。いずれスペースXは本社を成層圏外に登記する、などと言い出しかねない勢いだ。未来を思い描くことは誰にでも平等である。彼我の差は「構想した未来を信じる力」に生じるのかもしれない。

21日、台湾政府は、香港における出先機関「台北経済文化事務所」への香港政府による一方的な措置に対して非難声明を発表した。香港政府は同事務所職員7人の査証更新を否認、残る1人の査証も7月末で失効するため、事務所は実質的に閉鎖に追い込まれる可能性が高い。一方、香港政府が台湾に設置した「香港経済貿易文化事務所」の職員は既に全員が香港へ帰任しており、よって両政府を結ぶ公式チャネルは完全に閉じられることになる。

香港側は今回の措置について「台湾が香港の安定と繁栄を脅かす勢力の移住を支援したため」とするが、加えて、中断していた台湾と米国の「貿易と投資に関する枠組協定」協議の再開を牽制する狙いもあるだろう。中国当局による圧力に反発する蔡政権であるが中国への経済的依存度はむしろ高まっている。米国向け輸出は依然として中国向けの1/3程度であり、その意味で香港との断絶は台湾に対する十分な警告となり得る。

一方、その香港であるが、香港国家安全維持法の施行から1年、「一国二制度」は事実上跡形もなくなった。言論の自由を求めた多くの若者は国安法違反容疑で逮捕、拘束された。選挙制度も変わった。立候補に際しては“愛国者”であることが事前審査で問われる。映画やwebサイトの検閲も進む。民主派最後の砦「りんご日報」も発刊停止となった。創業者をはじめ幹部社員は既に逮捕、資産は凍結され、新規の融資も封じられ、24日、言論活動を停止した。

当局によるメッセージはシンプルだ。「これまで通りの安定と繁栄を謳歌してくれ。ただし、政権批判は許さない」ということだ。異論を排し、民意を侮り、政権への忖度、同調、服従を要求する息苦しさのもとでの繁栄を是とするのか。いずれそうした状況が香港の日常になるのか。

翻って、果たしてこれは彼らの体制にのみ固有のものか。出所した周庭氏がインスタグラムに投稿した真っ黒な画面、虚偽説明の果てに公開された“赤木ファイル”の黒塗りの“黒”、抵抗と不健全さに通底するものの本質は同じである。

東京証券取引所によると3月期決算会社の株主総会集中日は6月29日とのことである。とは言え、集中率は26.9%と過去最低、かつては9割が特定日に集中していたことを思うとまさに様変わりである。運営形式も変わった。招集通知の早期web開示、ネットでの議決権行使も一般化した。コロナ禍を背景にバーチャル総会へのシフトも進む。この17日に施行されたバーチャルオンリー型株主総会の開催を認める「改正産業競争力強化法」がこうした流れを後押しする。

運営形式だけでない。東京証券取引所の市場再編を前に、機関投資家の議決権行使基準の厳格化も進む。例えば、取締役会における独立社外取締役の比率は1/3以上、在任期間は12年未満、政策保有株式は対純資産比10%未満、といった具合だ。買収防衛策、気候変動対策、役員報酬はもちろん、バーチャル株主総会に対しても厳しい目が向けられる。バーチャルオンリー型への定款変更を提案した企業に対して、「公平な質問機会の喪失」「議事運営の透明性の低下」が懸念されるとして反対推奨を表明した助言会社もある。

上場会社と投資家はせめぎ合いながらもガバナンスの向上と対話による信頼関係づくりに取り組んできた。しかしながら、公正、透明であるはずの資本市場への信頼を揺るがしかねない事態が発覚した。10日、東芝は株主選任の弁護士による株主総会運営に関する調査報告書を発表した。中身は衝撃的だ。東芝は人事案を巡って対立した海外ファンド対応への支援を経済産業省に要請、経済産業省は改正外為法の発動をちらつかせて株主提案の取り下げを求めるとともに、別の海外投資家に対して議決権の行使を控えるよう働きかけたという。

株式会社制度の根幹を軽視する一連の行動にはあきれるばかりであるが、一方、「防衛や原子力に関わる企業への国の介入はやむを得ない」とする向きもある。しかし、そもそも「上場」維持を目的に海外投資家に出資を要請したのは東芝自身であり、株主が有する正当な権利を、権力の威を借りて封じようとする行為は資本市場への裏切りと言っていいだろう。法の支配を前提とする資本市場からの信任の喪失もまた日本の安全保障にとって重大な損失であると認識すべきた。

当時の官房長官として報告書に名前が登場する菅氏は「まったく承知していない」と言う。現職の経済産業大臣も「本件は東芝のガバナンスの問題」などと突き放す。しかしながら、これは国内の政治問題ではなく、ゆえに政権への忖度などあり得ない。資本市場に対して速やかに事実を公表するとともに、信任回復に向けての意思と具体策を早急に表明する必要があろう。

ミャンマー情勢が懸念される。軍事クーデターから130日余り、市民に対する残虐行為は止むことなく、経済活動も低迷したままだ。

大規模な抗議デモは押さえ込まれた。しかし、抵抗は続く。民主派が「統一政府」の設立を宣言、少数民族と連携し “国民防衛隊” を発足させると声明したのが4月16日、軍事政権は直ちにこれをテロ組織と認定、以後、少数民族の勢力地域を中心に軍事攻勢を強める。国軍と民主派の対立はもはや「内戦」の体を帯びつつある。

一方、政権の “既成事実化” を急ぎたい国軍と域内の不安定化を懸念するASEANが接近する。6月4日、議長国ブルネイの代表が国軍司令官を訪問、7日に重慶で開催された外相会議も国軍が任命したワナ・マウン・ルゥイン氏を “外相” として受け入れた。これに対して「統一政府」は軍事政権を追認するものとしてASEANを非難、対立の図式は少数民族問題や国際社会を巻き込みつつ複雑化しつつある。

こうした中、軍事政権は国民に対する監視体制の強化、徹底をはかる。通信の傍受、遮断はもちろん、市井の協力者たちを組織化、民主派の動きを探り、摘発を促す。

筆者は公開中の映画「グンダーマン 優しき裏切り者の歌」(アンドレアス・ドレーゼン監督)を観た。主人公は “東ドイツのボブ・ディラン” と呼ばれたミュージシャン、炭鉱労働者として働きながらバンドを率いて歌う。しかし、彼にはもう一つの顔があった。秘密警察 “シュタージ” の協力者として、反体制思想を持つ者を探り、密告する。そして、そんな彼もまた仲間からスパイされていた、、、。

独裁や強権を志向する政治がもたらす社会は常にこうなる。批判、反論、異説は封じられ、ねじ曲げられ、隠蔽され、排除される。

8日、衆議院本会議はミャンマーの軍事政権に対して、「暴力の停止、スー・チー氏を含む政治犯の解放、民主制の回復」を求める決議を採択、そのうえで政府に対してあらゆる外交的資源を使って問題の解決をはかるよう要請した。

これを受けて政府も「国際社会と連携しつつ、ミャンマー側に働きかけてゆく」と応じた。ただ、“国際社会との連携” の本意が “様子見” や “横並び” であっては残念だ。期待したいのは国際社会をリードする主体的な “働きかけ” であり、かつ「軍事政権の正統性は認めない」との毅然とした姿勢である。

5月28日、政府は「2021年版 ものづくり白書」を閣議決定した。白書は、コロナ禍にあって製造業の先行きは依然として不透明であるが、サプライチェーンの強靭化(レジリエンス)、カーボンニュートラルの実現(グリーン)、DXの推進(デジタル)をアフターコロナ期の戦略の主軸とすべき、と提言する。とりわけ、2050年という目標年次が設定された “グリーン” は事業構造改革の一丁目一番地であると言え、イノベーションの実現に向けて一刻の猶予もない。

さて、その “グリーン” であるが、環境意識の高まりとともに中古品、リユース市場が活況である。とりわけ、アパレル、ブランド品、雑貨、貴金属などファッションリユース市場の成長が著しい。2020年の市場規模(予測)は8,200億円と推計され、この5年間で1.8倍に拡大した(当社「ファッションリユース市場に関する調査を実施(2020年)」より)。

成長エンジンはデジタルネイティブ世代だ。所有に対する執着のない彼らはグリーン的な消費スタイルをごく自然に受け入れる。フリマアプリやネットオークションといったC2Cチャネルでの売買はもはや日常の光景である。

ただ、製造業との関係で言えば当然ながらリユースと新製品は相反する。2010年、環境省はリユースによる経済波及効果(生産額)を発表した。計算は2009年のリユース総市場からC2C市場を除いた中古品小売市場4,996億円を対象に、中古品がなければその商品を購入しなかった人の比率を1割と仮定して実施した。結果は中古品販売事業者の売上増500億円、新製品の生産抑制効果▲1兆6,240億円、消費者の中古品売却による所得増2,660億円、消費者の中古品購入による所得増7,850億円、総計▲5,240億円となった。生産抑制によって失われる製造部門の雇用は7万4千人、C2C市場を試算条件に加えれば生産抑制効果のマイナス幅は更に拡大する(環境省、第3回「使用済製品等のリユース促進事業研究会」より)。

一方、成熟市場となった新製品市場では大手流通による再編が進む。狙いは商品調達やPB生産におけるスケールメリットの追求である。これでは国内製造業の疲弊は止まない。

セカンダリーマーケットとしてのリユース市場の成長を前提とするのであれば、新製品市場こそ高付加価値に向かうべきだ。中古品小売の老舗、コメ兵は経営理念に「リレーユース」という言葉を掲げる。これは「再利用に止まらず、良質なもの、価値あるものを伝承してゆく」ことだと言う。製造、小売、リユースが全体最適視点において新たな流通システムとして再構築されたとすれば、これこそがイノベーションだ。将来、メイドインジャパンかつユーズドインジャパンが新たな価値の連鎖になるとすれば、製造業にも新たな未来が拓ける。

2015年に国連で採択されたSDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)の取り組みは国際機関、NPO、そして、先進的なグローバル企業が先行する形でスタートした。そして、今や17のゴールをイメージしたカラフルなバッジを胸につけている人を見ない日はないほど世界の共通目標として認知されている。産業界においても同様だ。多くの経営者がSDGsへの賛同を表明し、貢献への意欲を語る。しかしながら、実際の事業戦略に落とし込み、ターゲットを設定し、その実績を公表している企業はまだまだ少数派である。

一方、環境対策や企業統治については、国際機関、行政、資本市場、業界団体などから様々な指針やガイドラインが発表されており、企業はそうした経営条件の中で事業活動を行っている。また、そもそも広義で解釈すれば企業活動それ自体もSDGsの17の目標、169のターゲットのいずれかにつながっていくと考える経営者も少なくない。しかし、それらとSDGsとの関係性を紐づける明確な基準はない。よってSDGsへの貢献という視点から自社の活動を客観的に評価することができないのが現状とも言える。

この意味において期待されるのが「SDGsインパクト」だ。国連は2021年内を目標に、SDGsの目標達成に対する効果(=インパクト)を評価する認証基準を策定、スタートさせる。やがてこの評価システムが国際的に認知され、適切な認証機関によって公正に運用されるとすればESG投資[環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)要素も考慮した投資]の評価体系、業界団体等の行動指標、個々の企業活動の “貢献度” をSDGsインパクトとの関連付けにおいて説明することが出来るはずだ。評価基準の統一はSDGsに対する社会的な取り組みを加速させるだろう。

さて、企業活動が世界共通の基準をもって評価されるとなれば身内の論理やダブルスタンダード、ましてや「ノーコメント」は通用しない。

SDGsの理念は「誰一人取り残されない社会の実現」であり、すなわち、少数民族、女性、子供、貧困など弱者やマイノリティの人権保護がその核心である。ゆえに人権に対するネガティブ評価は他のいずれの項目でも相殺できない。企業は事業活動の全体を通じて、まずは法人としての “人格” そのものが問われるということだ。