1月10日、大手電力10社で構成される電気事業連合会は家庭、企業に対して暖房を除く電気機器、電気設備の節電を呼び掛けた。対象は沖縄を除く全国、背景には年初からの厳しい寒波がある。電力の供給余力を示す予備率は3%とされるが、北陸電力や東北電力では使用率が一時的に99%を超えた。電力各社は最大出力での運転を継続するとともに事業者間融通の容量を拡大、J-POWER(電源開発株式会社)では停止中の石炭火力を重油で稼働させるといった異例の措置も講じた。それでも電力不足解消の見通しは立たず、需要者に対する使用抑制の要請となった。

需給ひっ迫の直接的な原因はLNG(液化天然ガス)不足である。そして、要因の一端にはやはり新型コロナウイルスがある。昨年前半、世界的な経済活動の低迷を受け、原油価格は暴落、LNGも生産調整に入った。しかし、経済回復で先行した中国が10月以降、“爆買い”に転じる。年初向けのLNGの価格は一挙に高騰、ここに寒波による需要の急増が重なった。

しかし、より重要な問題は需要変化への対応の遅れである。大手電力各社は自社の小売部門の需要予測をもとに供給計画を立てる。大手が市場を独占してきた時代は総市場との乖離はなかった。しかし、今、600社を越える事業者が電力小売市場へ参入、電力取引市場は多様化した。一方、電力の生産市場は依然として大手電力が8割を有する。結果、総市場における急激な需要増に需要予測が追い付かず、年初向けの調達が後手に回ったということだ。

今回の電力不足については、「石炭火力からLNG火力へのシフト」、「天候に左右され易い再生エネルギーの増加」、「原子力発電所の長期停止」といった要因を指摘する声も大きい。とは言え、直接的な原因は発電設備の問題ではなく、LNGの在庫不足であり、その要因は従来の需給調整システムが機能しなかったことにある。

燃料調達の失敗をもって、電力の自由化や再生可能エネルギーへの流れを後戻りさせてはならない。ではどうすべきか。もう一段の構造改革、すなわち、供給、小売の多様化を前提としたサプライチェーンの再構築が必要であろう。エネルギーの分散ネットワークを支えるオープンなホールセール・マーケットの確立、あわせて蓄電技術のイノベーションに期待したい。

2021年1月1日、今治造船とジャパンマリンユナイテッド(JMU)は両社の営業部門と設計部門を統合した新会社「日本シップヤード」(出資比率:今治51%、JMU49%)をスタートさせた。

世界の造船市場は韓国勢と中国勢で計6割を占める。一方、日本勢は同2割、国内1位の今治と2位のJMUを合わせるとその半分、世界市場の1割となる。しかし、国費を投じて大型再編を進める中国、韓国勢に対して規模の優位は望めない。環境性能など高い技術力を武器に新たな需要開拓を目指す。

6日、同社は記者会見で「現時点で今治とJMUが保有する造船所の統廃合は考えていない」としたうえで「日本に造船所を残す」と表明した。しかしながら、受注環境は厳しい。2019年、世界の新造船受注は前年比の3/4と低迷したが、昨年1-6月期は新型コロナウイルスの影響もあり、その2019年の1/2以下に落ち込んだ。昨年6月末時点での手持ち受注量は1.05年分、安定操業に必要な受注量の半分である(日本造船工業会資料より)。

造船業は国内生産比率84%、部品国内調達率94%、地方生産率が93%に達する内需産業であり、地方経済とりわけ瀬戸内から九州沿岸地域の重要産業である(国土交通省海事局資料より)。ただ、上記のとおり眼下の市場環境は厳しい。業界再編は避けられないだろう。しかし、均衡と効率の追求では縮小は避けられない。

米中対立やパンデミックによる停滞はあっても長期的には海上輸送は拡大する。環境規制に対応した新造船需要も見込めるはずだ。下請事業者をコスト競争に押し込めたままのサプライチェーンを維持することが「日の丸造船」の再生ではあるまい。2016年夏、当社は「2030年の日本を考えるプロジェクト」を実施した。ビジネスマンの4割が日本は “先端技術立国” あるいは “研究開発型ものづくり立国” を目指すべきと回答した。そう、海事クラスターの技術基盤をマザー工場として承継させ、技術力の高い地方企業の自立とグローバル競争力の強化を促すことも重要だ。現行産業構造からの脱却、言い換えれば、受注トン数や竣工隻数では測れないビジネスモデルを創造することが日本の造船業ひいては地方経済にとっての活路となる。

12月19日、EUの欧州委員会はコロナ禍からの経済再建に向けて組成された「復興基金」を活用し、洋上風力発電の導入計画を前倒しすると発表した。現時点における発電能力は12ギガワット、これを2030年に60ギガワット、2050年までに300ギガワットまで増強する。300ギガワットは標準的な原発300基に相当するもので、投資総額は100兆円規模に達する。EUは2050年に温室効果ガスの排出を実質ゼロにするとの目標に掲げており、アフターコロナの成長戦略として洋上風力の強化を急ぐ。

先月22日、日本もまたG20オンラインサミットの席上「2050年までにカーボンニュートラルを実現する」と国際公約した。世界が脱炭素に向けて大きく舵を切る中、日本の洋上風力投資も加速する。政府は、「2050年までに37ギガワット」としていた計画を「2040年までに45ギガワット」と上方修正、2021年度一般会計における関連予算も当初案から30億円増の131億円へ引き上げた。

確かに欧州と比較すると出遅れ感は否めない。とは言え、日本も「再エネ海域利用法」を制定するなど事業環境の整備を進めてきた。同法のもとで選定された11の促進区域のうち、長崎県五島市沖、秋田県能代市・三種町及び男鹿市沖、秋田県由利本荘市沖(北側・南側)、千葉県銚子市沖の各区域では既に事業者選定の公募が始まっている。

洋上風力は、騒音、振動、景観、自然への影響など陸上風力が抱える立地上の制約が少なく、また、一定以上の風速が安定して得られるため発電効率が高い。加えて、浮体式など技術的なイノベーションの余地も大きく、送電網の敷設や港湾整備などインフラ事業も伴うため事業規模が大きい。関連事業者の裾野も広く、したがって、脱炭素関連では水素や蓄電池などと並ぶ成長市場である。

洋上風力への期待が高まる。しかし、その一方で、12月16日、経済産業省は福島県楢葉町の沖合20㎞に設置した洋上風力発電設備を来年度中にすべて撤去すると発表した。東日本大震災の復興事業として620億円が投じられた実証実験は商用化の見通しが立たないまま、完全撤退となった。筆者は2016年の夏、福島第一原発を視察させていただいた。当時、事故対応の前線拠点となっていた楢葉町のJヴィレッジ、出発前、そのテラスで外を眺めていた時、現地のご担当者が遠く東の沖合を指さして「洋上風力は復興のシンボル」とご説明いただいたことを記憶している。撤退は残念であるが、この7年間で得た知見のすべてを公開、共有し、未来へつなげていただきたい。

12月14日、異例ずくめの2020年大統領選挙は「選挙人投票」をもってすべての手続きが完了、バイデン氏の勝利が確定した。この1ヵ月間、トランプ氏は全米各州で法廷闘争を展開してきた。その中でもっとも注目されたのは、接戦4州における選挙結果の無効を連邦最高裁に求めた裁判である。連邦最高裁の判事は9名、保守派は6名、うち3名はトランプ氏が指名した判事で構成される。保守派6人目のエイミー・バレット氏の就任日は10月27日、大統領選挙を直前に控えたタイミングでの手続きにバイデン氏自身も非難声明を出したことは記憶に新しい。結果、その連邦最高裁はトランプ氏の訴えを却下、この時点で事実上勝負は決着していた。

バイデン氏は国民に向けての演説で、あらためて米国の結束と民主主義への信頼を訴えた。しかし、容易ではない。アメリカ社会の分断はこの4年間で更に深まった。選挙人投票の直後、トランプ氏は不正の存在を否定した側近、バー司法長官の辞任を発表するとともに選挙結果の有効性を再び否定した。トランプ信者たちの気勢は上がり続ける。

筆者は以前、トランプ氏の功績について「置き去りにされ、見て見ぬふりをしてきた世界の課題や矛盾を、結果の是非はさておき、座視出来ない問題として浮き彫りにしたこと」と書いた。彼にとって政策判断の基準は明快だ。ディール、この一言に尽きる。2017年、トランプ氏は習近平氏を「良い人」と評し、1つの中国を支持したうえで「友情が生まれた」とも語った。現在の習氏とトランプ氏の関係について説明は不要であろう。米中貿易協議の頓挫、そこが転換点だ。

政治学者吉田徹氏の著書から氏の言葉をお借りすれば、今、世界の民主主義は “リベラリズムなき資本主義の実践を試みる国”(「アフター・リベラル」より、講談社現代新書)からの挑戦を受けている。一方、防戦に回っている側が掲げる「自由と民主主義が繁栄を約束する」との御旗も色褪せつつある。そもそもこの約束には常に米国のダブルスタンダードが見え隠れしてきた。しかし、トランプ氏はこれを取り払った。その痛快さが大衆を惹きつける。内政、外交の両面においてバイデン氏はこれまでの政権承継とは異質の困難に直面するだろう。その際、日本もまた政治的、経済的な選択を求められる可能性がある。しかし、自由、民主主義、多国間ルールの順守を原則とし、いずれの側に対しても自立、独立したポジションを貫いて欲しい。

トヨタは2014年に発売した世界初の量産型FCV(Fuel Cell Vehicle)「ミライ」をフルモデルチェンジ、12月9日から販売を開始した。乗用車としての進化はもちろんであるが、注目すべきは動力源であるFCシステムが商用車、船舶、産業用発電など幅広いニーズに対応できるよう設計されている点にある。トヨタは初代ミライの発売後、FCV関連特許の無償化を発表、FCVの普及を目指した。しかし、“仲間づくり” は思惑どおり進んでいない。今回はそうした状況も踏まえ、産業界全体への普及を促す。

その1週間前、任意団体「水素バリューチェーン推進協議会」が立ち上がった。トヨタ、三井住友フィナンシャルグループ、岩谷産業を共同代表にエネルギー、運輸・物流、総合商社など88社が名を連ねる。地方自治体との連携、水素の製造・輸送・貯蔵の課題解決、商用車、鉄道・船舶、化学・鉄鋼等における需要拡大など、水素社会の実現に向けての政策提言や渉外活動を行う。水素技術は太陽光や風力によって発電された電力を水素に変換して保存することが可能であり、不安定な自然エネルギーの蓄電システムとしての役割も期待できる。次世代自動車ではEVに大きく水を開けられた水素であるが、いよいよ本格的な黎明期を迎えそうだ。

水素技術は日本が世界をリードしてきた。しかし、欧州、中国も水素への投資を本格しつつある。6月、ドイツは国家水素戦略を策定、1兆円規模の予算を投じると発表した。その翌月にはEUも「欧州の気候中立に向けた水素戦略」をとりまとめ、2030年までに水素の生産量を1,000万トンへ引き上げるとの目標を掲げた。中国はモデル都市群を選定し、商用車を中心に2030年代の半ばまでに100万台規模のサプライチェーンを構築するという。

こうした中、日本政府も水素社会の実装を急ぐ。国内利用量に関する従来の政策目標は2030年時点で「30万トン」であったが、これを「1,000万トン」に引き上げるべく調整に入った。これは原子力発電所30基に相当する規模であり、国内電力の1割をカバーできる。

カーボンニュートラルの実現に向けて、国際競争はこれまで以上に激化するだろう。新たに米国を率いるバイデン氏は、クリーンエネルギー分野に178兆円を越える投資を公約している。日本は水素のフロントランナーであり続けることができるか。そのためには電力行政の見直しや規制緩和はもちろん、未来社会の全体構想にもとづく長期戦略が不可欠だ。既存業界の慣習や既得権から解き放たれた大胆な政策発想に期待したい。

世界ではじめて地球重力圏外の天体からサンプルを持ち帰った “はやぶさ” 初号機の成功を受けて、“はやぶさ2” が打ち上げられたのは6年前の今日(12月3日)である。その “はやぶさ2” が50億㎞を越える旅を終え、3日後に帰還する。同機は小惑星 “リュウグウ” に着陸、人工的にクレーターをつくるミッションを成功させ、天体内部の物質を地球へ持ち帰る。リュウグウには太陽系が誕生した頃の有機物や水が残されていると考えられており、生命の起源に関する科学的成果が期待される。

従来、宇宙開発は国家による “閉じた市場” であった。しかし、今、新規市場参入のハードルは下がった。民間宇宙企業の代表格はもちろん米スベースX社であるが、日本でも新たな企業の参入が相次ぐ。JAXAの新型宇宙ステーション補給機に搭載する小型衛星のインテグレーションサービスを受託したのは2017年設立の宇宙商社「Space BD」社である。

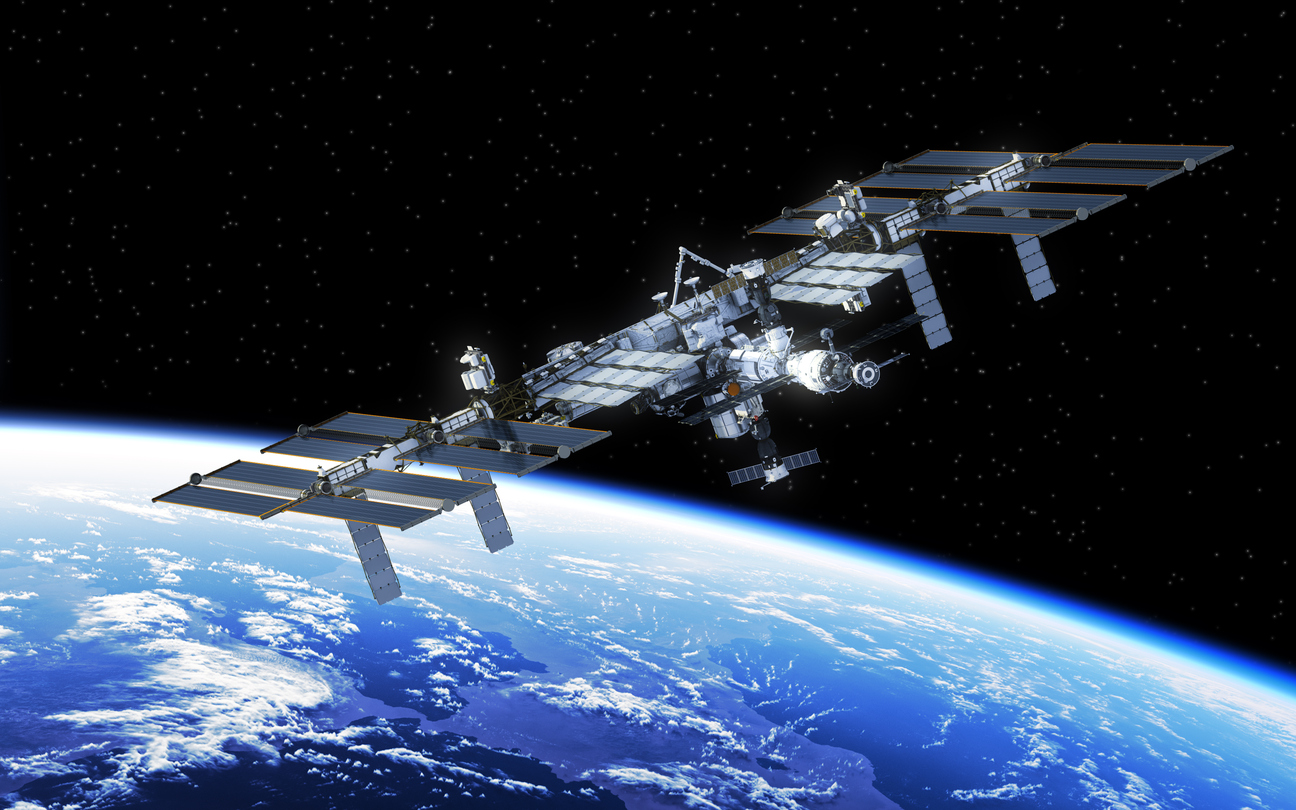

そもそも “宇宙” における日本の貢献領域は小さくない。11月29日に43号機が打ち上げられたH2Aロケットの成功率は97.7%と世界最高水準であり、重力天体における離着陸技術は “はやぶさ” で立証済だ。野口聡一氏をはじめとする宇宙飛行士のノウハウ、国際宇宙ステーション(ISS)の運用経験も豊富だ。ADAS、センシング、ロボット、新素材、実験装置、環境制御、資源開発など非宇宙分野の適用可能性も大きい。

10月14日、日本は米、英、豪、伊、カナダ、ルクセンブルグ、UAEとともに米が主導する「アルテミス計画」を推進するための「アルテミス合意」に署名した。アルテミス計画は2017年12月、トランプ政権のもとで承認された宇宙開発計画で、官民の国際連携のもと2024年に有人月面着陸、2030年代に有人火星着陸を目指すというもの。こうしたビッグプロジェクトの進展も技術、資金、サービスにおける民間投資を促す契機となるだろう。

一方、中国も12月1日、無人探査機 “嫦娥5号” の月着陸を成功させた。同機は月面で数日間活動し、岩石や土壌を地球へ持ち帰る。米航空宇宙局(NASA)は直ちに祝意を表明するとともに採取したサンプルについて「世界の多くの科学者に研究機会が与えられることを願っている」と声明した。上記「アルテミス合意」では宇宙の平和利用の原則、宇宙開発における相互協力、宇宙資源の保全や利用に関する共通認識を8ヵ国で確認した。中国を念頭に宇宙開発の国際的なルールづくりを主導したい米の狙いが背景にあることは言うまでもない。健全な競争は歓迎だ。しかし、地上の対立を月に持ち込むことだけは是非とも勘弁願いたい。