トヨタは2014年に発売した世界初の量産型FCV(Fuel Cell Vehicle)「ミライ」をフルモデルチェンジ、12月9日から販売を開始した。乗用車としての進化はもちろんであるが、注目すべきは動力源であるFCシステムが商用車、船舶、産業用発電など幅広いニーズに対応できるよう設計されている点にある。トヨタは初代ミライの発売後、FCV関連特許の無償化を発表、FCVの普及を目指した。しかし、“仲間づくり” は思惑どおり進んでいない。今回はそうした状況も踏まえ、産業界全体への普及を促す。

その1週間前、任意団体「水素バリューチェーン推進協議会」が立ち上がった。トヨタ、三井住友フィナンシャルグループ、岩谷産業を共同代表にエネルギー、運輸・物流、総合商社など88社が名を連ねる。地方自治体との連携、水素の製造・輸送・貯蔵の課題解決、商用車、鉄道・船舶、化学・鉄鋼等における需要拡大など、水素社会の実現に向けての政策提言や渉外活動を行う。水素技術は太陽光や風力によって発電された電力を水素に変換して保存することが可能であり、不安定な自然エネルギーの蓄電システムとしての役割も期待できる。次世代自動車ではEVに大きく水を開けられた水素であるが、いよいよ本格的な黎明期を迎えそうだ。

水素技術は日本が世界をリードしてきた。しかし、欧州、中国も水素への投資を本格しつつある。6月、ドイツは国家水素戦略を策定、1兆円規模の予算を投じると発表した。その翌月にはEUも「欧州の気候中立に向けた水素戦略」をとりまとめ、2030年までに水素の生産量を1,000万トンへ引き上げるとの目標を掲げた。中国はモデル都市群を選定し、商用車を中心に2030年代の半ばまでに100万台規模のサプライチェーンを構築するという。

こうした中、日本政府も水素社会の実装を急ぐ。国内利用量に関する従来の政策目標は2030年時点で「30万トン」であったが、これを「1,000万トン」に引き上げるべく調整に入った。これは原子力発電所30基に相当する規模であり、国内電力の1割をカバーできる。

カーボンニュートラルの実現に向けて、国際競争はこれまで以上に激化するだろう。新たに米国を率いるバイデン氏は、クリーンエネルギー分野に178兆円を越える投資を公約している。日本は水素のフロントランナーであり続けることができるか。そのためには電力行政の見直しや規制緩和はもちろん、未来社会の全体構想にもとづく長期戦略が不可欠だ。既存業界の慣習や既得権から解き放たれた大胆な政策発想に期待したい。

世界ではじめて地球重力圏外の天体からサンプルを持ち帰った “はやぶさ” 初号機の成功を受けて、“はやぶさ2” が打ち上げられたのは6年前の今日(12月3日)である。その “はやぶさ2” が50億㎞を越える旅を終え、3日後に帰還する。同機は小惑星 “リュウグウ” に着陸、人工的にクレーターをつくるミッションを成功させ、天体内部の物質を地球へ持ち帰る。リュウグウには太陽系が誕生した頃の有機物や水が残されていると考えられており、生命の起源に関する科学的成果が期待される。

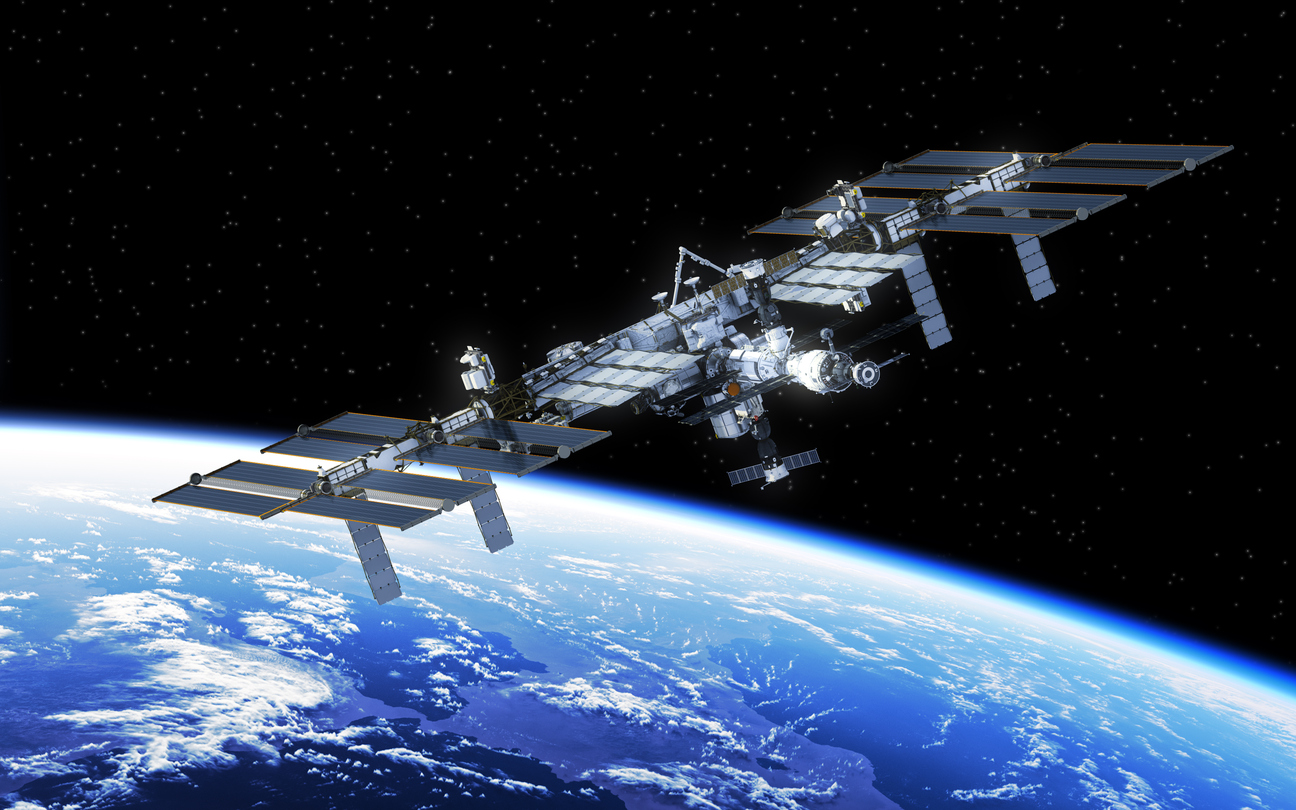

従来、宇宙開発は国家による “閉じた市場” であった。しかし、今、新規市場参入のハードルは下がった。民間宇宙企業の代表格はもちろん米スベースX社であるが、日本でも新たな企業の参入が相次ぐ。JAXAの新型宇宙ステーション補給機に搭載する小型衛星のインテグレーションサービスを受託したのは2017年設立の宇宙商社「Space BD」社である。

そもそも “宇宙” における日本の貢献領域は小さくない。11月29日に43号機が打ち上げられたH2Aロケットの成功率は97.7%と世界最高水準であり、重力天体における離着陸技術は “はやぶさ” で立証済だ。野口聡一氏をはじめとする宇宙飛行士のノウハウ、国際宇宙ステーション(ISS)の運用経験も豊富だ。ADAS、センシング、ロボット、新素材、実験装置、環境制御、資源開発など非宇宙分野の適用可能性も大きい。

10月14日、日本は米、英、豪、伊、カナダ、ルクセンブルグ、UAEとともに米が主導する「アルテミス計画」を推進するための「アルテミス合意」に署名した。アルテミス計画は2017年12月、トランプ政権のもとで承認された宇宙開発計画で、官民の国際連携のもと2024年に有人月面着陸、2030年代に有人火星着陸を目指すというもの。こうしたビッグプロジェクトの進展も技術、資金、サービスにおける民間投資を促す契機となるだろう。

一方、中国も12月1日、無人探査機 “嫦娥5号” の月着陸を成功させた。同機は月面で数日間活動し、岩石や土壌を地球へ持ち帰る。米航空宇宙局(NASA)は直ちに祝意を表明するとともに採取したサンプルについて「世界の多くの科学者に研究機会が与えられることを願っている」と声明した。上記「アルテミス合意」では宇宙の平和利用の原則、宇宙開発における相互協力、宇宙資源の保全や利用に関する共通認識を8ヵ国で確認した。中国を念頭に宇宙開発の国際的なルールづくりを主導したい米の狙いが背景にあることは言うまでもない。健全な競争は歓迎だ。しかし、地上の対立を月に持ち込むことだけは是非とも勘弁願いたい。

新型コロナウイルスによって失速した経済活動は一部業種を除き回復途上にある。牽引役は外需、とりわけ、中国経済である。中国国内の自動車生産台数は9月にトヨタが前年比1.5倍、ホンダが1.3倍、日産も前期並みを確保した。中国向け工作機械受注は6月に前年比増に転換、7月以降150%以上の高水準が続く。10月の貿易統計(速報)によると中国向け輸出は10.2%増、4ヵ月連続で拡大、輸出全体の前年割れは前月の▲4.9%から▲0.2%まで縮小した。

第3波による感染拡大が懸念される中、中国のバイイングパワーが日本経済を支える。1月-3月期、日本経済は部材や製品など供給網における中国リスクに直面した。しかし、今、買い手としての彼らの存在感が増す。調達先であることと顧客であることの意味は質的に異なる。14億人の市場を代替する “チャイナプラスワン” を見つけることは至難の業であって、その意味で中国依存度はかつてないレベルに拡大する可能性がある。

12月1日、フランシスコ教皇の著書が発売される。教皇は著書の中で新彊ウイグル自治区の人権の状況についてはじめて懸念を表明するという。バチカン(ローマ教皇庁)と中国は1951年に断絶、バチカンは台湾との国交を維持する。以降、両国は中国国内における司教の任命権問題で対立してきたが、2018年に期限付きで暫定案に合意、先月ようやくその延長にこぎつけた。教皇が人権問題への言及を避けてきたのはこの交渉を有利に進めるための政治的配慮があったと言われる。

一方、中国にとってバチカンとの関係を正常化することの狙いは、バチカンに “1つの中国の原則” を認めさせることにある。それだけに中国側の反発は必至であり、暫定合意破棄の可能性もあるだろう。バチカンがどこまで対中リスクを取るか分からない。それでも教皇が人権問題に踏み込んだのは、それを看過し続けることは宗教者としてもはや許されなかったと言うことである。

24日、中国の王毅外相が来日、経済、気候変動、新型コロナ対策における連携強化があらためて確認された。一方、領土や人権については双方がそれぞれの立場を表明するに留まった。もちろん、目の前の利益を優先すべきとの “大人” の立場もある。しかし、原則を “棚上げ” にしたままの友好の不健全さはいずれ自身にとってのリスクとなる。我々はもう一度自身の原則と立ち位置を確認しておくべきである。

11月16日、ウォルマート、KKR(コールバーグ・クラビス・ロバーツ)、楽天の3社はウォルマートが保有する西友株式の譲渡について合意、KKRが65%、楽天は新たに設立する子会社「楽天DXソリューション(仮)」を通じて20%をそれぞれ取得、ウォルマートが15%を継続保有する、と発表した。

会見ではウォルマート国際部門CEOのジュディス・マッキーナ氏が「ウォルマートは引き続き少数株主として西友を支える」と表明したが、2002年から18年を費やした日本市場からの事実上の撤退である。

西友はプライベート・ブランド「みなさまのお墨付き」シリーズが好調で、また、2018年には楽天と提携して「楽天西友ネットスーパー」を立ち上げるなど、EDLPプラスαの独自戦略を模索してきた。こうした流れの中、昨年3月、ベルギーの大手流通グループで欧米事業を統括してきたリオネル・デスクリー氏が新CEOに就任、氏は約3ヵ月かけて全国の店舗を訪問、従業員や取引先と直接対話を重ねた。そして、6月に開催された従業員との対話集会で「株式の再上場を目指す」と表明、集会には上述したマッキーナ氏も同席、「西友の上場はウォルマートの国際戦略に合致する」と全面支援を約束した。

この対話集会では、カスタマーバリュー・プロポジション(CVP)の向上、生鮮・惣菜部門の強化、オムニチャネル戦略の加速、EDLP(Everyday Low Price)の推進を重点戦略とすることが発表されたが、今回の株式譲渡会見で表明された成長戦略もこの延長線上にある。つまり、これらはKKRと楽天が引き継ぐことになるわけで、また、KKRにとってのエグジットも “上場” であるはずだ。つまり、自身の撤退を含めウォルマートにとってはまさに筋書きどおりであり、そして、この判断を最終的に裏付けたのは、全国の売場を丁寧に見て回った他ならぬデスクリー氏であったかもしれない。

いずれにせよ彼が見たのは、“地域密着型” であることがKFS(Key Success Factor)となる日本の食品スーパー市場でウォルマートが投資パフォーマンスを上げてゆくことの難しさであったろう。もちろん、日本でもイオンやPPIH、大手ドラッグなど大資本による市場再編が進む。しかし、その一方で愛媛のフジによる広島のニチエー買収、大阪のコノミヤによる奈良のスーパーおくやまの子会社化など、地場の中堅小売業もそれぞれがもう一段の地域深耕と商圏の拡大をはかる。

食品スーパーの成長条件はデジタル化とリアル店舗のシナジーにある。西友のDX化はKKRと楽天主導のもと加速するはずだ。課題は店舗だ。とりわけ、郊外、地方において地域密着であることの “非効率” をどこまで店頭の魅力に転化できるか。ここが鍵である。

10月13日、国際エネルギー機関(IEA)は「World Energy Outlook 2020」をリリース、2050年にゼロエミッションを達成するための道筋を提示した。ハードルは高い。しかし、欧州は2050年を、中国も2060年を目標に動き出しており、日本も2050年の達成を表明した。米国はパリ協定への復帰を公約したバイデン氏が政権につく。

脱炭素の流れはもう一段加速するだろう。とりわけ、産業界はイノベーションの余地が大きい洋上風力、水素、次世代電池、カーボンリサイクル、送配電制御システムへの投資を強化する。3,500兆円を越える世界のESG投資がこれを後押しする。

一方、日本の気候や国土の在り方を鑑みると、“水力” というシンプルなエネルギー源にもう一度光を当てるべきではないか。

先般、筆者は特定非営利活動法人「日本水フォーラム」の竹村公太郎代表理事にお会いする機会があった。氏は国土交通省(旧建設省)で開発課長、河川局長を歴任したダム行政のプロである。

竹村氏は言う。「日本は水というエネルギー資源を有する。しかし、63年前の法律によってその潜在能力が発揮できていない(特定多目的ダム法)。新設の必要はない。既存ダムの運用ルールを変更し、10%の嵩上げをするなどわずかな追加投資で電力需要の20%を確保できる。これは年間2兆円規模の電力に相当する。ダムは、かつてそこにあった人々の暮らしを犠牲にして建設された国家資本である。しかも、半永久的に壊れない。これを“未来の国益”へつなぐ責任がある」と。

今年に入って国土交通省は、貯水量や発電量の柔軟な振替が可能となるようダムの運用方法の見直しに着手した。純国産、低炭素、コストフリーで、日本全国に分散した、永遠のエネルギー資源の活用に向けての突破口になるかもしれない。竹村氏の夢に向けて一歩前進だ。

11月3日、中国IT大手アリババ傘下の「アント・グループ」は上海、香港市場への上場を延期すると発表した。“調達額350億ドル、世界最大のIPO” と喧伝されていただけに上場予定日のわずか2日前というタイミングでの上場中止は、市場関係者や投資家を落胆させるに十分であった。

延期理由の詳細は不明であるが、その前日、中国金融当局は中国人民銀行、中国証券監督管理委員会(CSRC)を交えた合同会議にアリババ創業者のジャック・マー氏を含む経営幹部を召集、ビッグデータを活用した同社の金融サービス事業が新たな規制の対象になることを伝えたという。

アント・グループは10億人のユーザーを抱えるモバイル決済 “アリペイ” 事業で知られるが、今回、当局が注目したのは与信評価システム “芝麻信用” 事業である。これは金融機関に対して個人の信用情報を提供、借り手が支払う利息から一定の手数料を得るプラットフォーム型ビジネスで、同社のサービスを利用した貸付総額は既に2,500億ドルを越える。

当局は急速に拡大しつつあるオンライン小口融資について借入限度額を設定するなど規制強化に動いており、今回の措置は既存の金融行政の隙を突く新興企業への警告といった側面もあるだろう。

加えて、ジャック・マー氏の当局に対する批判的な言動が背景にあるとも伝えられる。10月4日、マー氏は上海で開催されたカンファレンスで王岐山国家副主席を前に「時代遅れの規制は脅威である」、「過去のルールが未来を規制してはならない」と金融取引の一切を管理下に置きたい金融行政の在り方を強く批判したという。

マー氏の発言が直接的な要因であったか、その真偽は不明である。ただ、当局にとって、規制の枠外へと自由に拡張してゆく “イノベーション” と新たな需要の創出は人々の価値観や生活様式の自律的な変化につながりかねないという意味において、金融取引以上に「やっかいな代物」であるのかもしれない。

10月29日、中国共産党の政策方針を協議する重要会議「5中全会」が閉幕した。会議では2035年にはGDPを現在の2倍にあたる200兆元へ、一人当たりGDPを先進国水準へ、といった目標を採択、その実現に向けて「イノベーション、協調、グリーン、開放、享受」という5つの発展理念が掲げられた。一方、主要目標の中には、社会主義核心価値観の普及、国家管理の効率化という言葉も並ぶ。果たしてこれらは両立できるのか。“管理されたイノベーション” “統制下の開放” といった矛盾の先にどんな未来があるのか。リスクは中国企業だけのものではない。