中国の湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルスは、今や世界にとって「対岸の火事」ではなくなった。既にアジアから欧州、中東、北米、南米、アフリカへ感染範囲は広がっており、WHO健康危機管理プログラムの責任者マイク・ライアン博士は「パンデミックに備えるべき段階にある」と警告する。「世界の生産額が全体で1兆1千億ドル減少する」(オックスフォード・エコノミクス)との予測も発表された。

日本経済への影響ももはや「サプライチェーンの機能不全」や「インバウンド消費の喪失」といった “限定的” なものではない。まさに感染の当事国として、その内側からじわじわと “停滞” が進行しつつある。

26日、首相は国内のスポーツや文化イベントの開催を2週間中止するよう要請した。ただし、判断は主催者に委ねられた。地方自治体、民間はそれぞれの責任において続々とイベントの中止を決定する。初動対応が後手に回った現状にあって、大規模集会の中止は一定の効果があるだろう。しかし、問題は、いつまで自粛を続けるのか、ということだ。政府専門家会議は「この1、2週間が瀬戸際」であると指摘するが、この期間での収束を本気で目指すのであれば果たしてこの “要請” だけで十分であろうか。とは言え、Jアラートを鳴らすことで「やってる感」を演出するようなパフォーマンスは勘弁願いたい。2週間であればリカバリーできる。事業者支援、事後対応を含むあらゆる施策を準備、総動員し、総合的で集中的な施策パッケージを実行して欲しい。

25日、IOCのディック・パウンド委員が東京五輪の「開催判断の期限は5月下旬」との見解を表明した。開催可否の判断時期としては適切であり、かつ、それがギリギリのタイミングであろう。これに対して日本側は「公式見解ではない」「予定通り開催する」と反発する。

しかし、“絶対安全” が絶対でなかったゆえの悲劇が未だに続く日本にあって、絶対開催などと叫べば叫ぶほど、そのリアリティは失われてゆく。

絶対でないことを前提にいかなる事態にも対応できるシナリオを用意することこそ主催国、主催都市の責任である。関係者には目の前の現実を正しく受け止め、世界と未来に誇れる判断をしていただきたく思う。

19日、ファミリーマートが全社員の15%、1,025人の希望退職を発表した。募集対象は40歳以上、経営側が予定した人数は800人、しかし、最終的に1,111人が応募、業務への支障が見込まれる社員を外したうえで正社員924人、非正規社員101人が3月末日付けで退職する。希望退職による追加費用は約150億円、この2月期決算で費用計上する。

成長性と高収益性で流通革命をけん引してきたコンビニエンス業界にあって、想定以上の “本部” 社員がその将来に見切りをつけた。まさに業界が転換期にあることの証左である。

総務省が14日に発表した「労働力調査」によると、2019年のフリーター人口は138万人、前年比で5万人減、2010年からこの10年間では44万人の減少である。直接的な要因は大卒就職内定率の上昇である。要するに “望まないフリーター” が減ったということだ。一方、35歳から44歳の “先輩フリーター” は45万人から53万人へ拡大、これは非正規雇用者全体が1,763万人から2,165万人へ拡大していることと軌を一にする。つまり、フリーター状態に置き去りにされた人が累積しつつあるということだ。

政府もこうした状況を “社会問題” と認識、「就職氷河期世代支援に関する行動計画2019」を策定し、“今後3年間に集中的に取り組む” とする。

公的支援の在り方と限界については別の機会に述べる。ここではファミリーマートのリストラの背景に加盟店、つまり、営業の最前線における要員不足と人件費高騰があることを指摘したい。本部社員減員による費用削減効果は約80億円、同社はこれを急激な経営環境変化に苦闘する加盟店支援に振り向けるという。つまり、コンビニエンスストアというビジネスモデルは低賃金で、かつ、不安定な雇用条件のもとにある若年非正規従業員、言い換えれば、無限に供給されるフリーターの存在を抜きには成立し得なかったということである。コンビニだけではない。外食も同様だろう。要するに接客に象徴されるサービスコストがいかに都合よく簿外化されてきたか、ということである。

“日本式おもてなし” などと精神論を振りかざし、無償の奉公を美徳として強要する経済システムは終焉した。フェアであれ、社会全体がこれを受け入れるだけでサービス業の生産性は格段に向上する。

2月7日、日本製鉄(旧新日鐵住金)は2020年3月期の当期連結最終利益が4,400億円の赤字になるとしたうえで、2023年9月をもって呉製鉄所を閉鎖すると発表した。

呉製鉄所は1951年、呉海軍工廠の跡地に誕生、以来、戦後の復興とともに地域経済をけん引してきた。それだけに呉市と広島県にとっては衝撃だ。協力会社を含めると従業員は3,300人、県内の取引先企業は117社におよぶ。2018年の豪雨災害をようやく乗り越えつつあった地元への影響は甚大である。市は相談窓口の設置を決定するとともに県、地元経済界、金融機関と連携し、雇用対策を講じるという。

「鉄冷え」の影響は日本製鉄に止まらない。2020年3月期、JFEホールディングスも連結事業利益が前期比92%減となると発表、神戸製鋼所の鉄鋼事業も250億円の経常赤字を見込む。需要の伸び悩み、中国勢の躍進、原料の高止まりを受けて汎用鋼材分野における輸出競争力は低下、一方、品質面においても日本勢の絶対優位は失われつつある。結果、個社における目先の施策は生産拠点の集約を含む生産設備・製造品目の構造改革しかない。

鉄だけではない。セメントも外部環境は同じだ。12日、宇部興産と三菱マテリアルは2022年4月を目途に新会社を設立、セメント事業を統合すると発表した。両社は1998年に「宇部三菱セメント」を設立、販売と物流部門を既に統合しているが、新会社はこれを吸収合併、生産から販売に至る完全な垂直統合を目指すという。

統合の目的が合理化である以上、タテだけでなくヨコ、つまり、拠点集約は避けられない。宇部興産のセメント工場は山口県宇部市、美祢市、福岡県苅田町にある。三菱マテリアルの工場は青森県下北郡、岩手県一関市、埼玉県秩父市、そして、北九州市に2か所だ。いずれそれらのいくつかが呉と同様の立場に置かれる。

鉄鋼、鉱業、セメント業の未来を、現状のままかつての延長線上に引き戻すことは出来ない。ゆえに移転も閉鎖も経営判断として正しい。しかし、地域に逃げ場はない。企業は合理化という “撤退戦” が生み出した時間と資本をどう使うのか。せめて再び世界と戦える体制を築き、その果実をもって地域という “ステークホルダー” が提供してきた有形無形の財に対する配当としていただきたい。

新型肺炎による影響が深刻化しつつある。暦上は1月30日までであった春節休暇が明けた2月3日、上海総合指数は休み前の株価指数に対して8%下落、1日にして42兆円もの資産が失われた。しかし、その上海市はいまだ “春節” の最中である。上海だけではない。重慶市、広東省、浙江省、江蘇省など、多くの自治体が10日まで休暇を延長、感染の中心地とされる武漢を含む湖北省では “少なくとも” 14日まで休暇が続く。人の移動が極端に制限され、社会活動が停止したままの中国主要都市は実質的な機能不全状態にある。

封鎖された武漢は長江、漢口が合流する交通の要衝であり、鉄鋼、自動車、半導体、電機、素材産業が集積する製造業の一大拠点である。中国企業はもちろん、GM、ホンダ、ルノー、日産、PSA、ボッシュ、鴻海、シーメンス、ファイザー、コーニング、GEをはじめとするグローバル外資が拠点を構える。生産停止の長期化と物流の停滞は、中国経済はもちろん、世界のサプライチェーンに影響を与える。売り手として、買い手としての貿易総額が500兆円を越える中国経済の混乱が世界経済のリスクを高める。

感染拡大の収束に見通しが立たない状況にあって各国は出入国制限など水際対策を強化、影響はまずインバウント業界を直撃する。春節期間における百貨店の免税売上は軒並み前年割れを記録、三越伊勢丹では伊勢丹の新宿、三越の日本橋、銀座の3店の免税売上が前年比2割減になった。これから春にかけて新たに中国人団体客40万人分がキャンセルされるとの見通しもある。

一方、4日付の日本経済新聞は、日本電産がEV用駆動モーターの中国における生産投資を当初計画の550億円から1,000億円に引き上げる、と報じた。新工場は2021年の稼働を目指すという。無論、目の前の事態を鑑みれば中国外への移転も正しい。すべての企業が同社に倣う必要はない。しかし、企業は短期的なリスク対策と同時に、構造変化を見据えての戦略的投資を間断なく実行する必要がある。その意味において、新型肺炎の拡大、米中貿易摩擦、EV購入補助金の削減など、最悪と言っていい外部環境下での同社のブレない方針表明は見事である。

百貨店も同様である。免税売上の減少が経営に与えるインパクトは軽くはないだろう。とは言え、免税売上は百貨店全売上高の6%に過ぎない。百貨店の構造問題の本質はこの30年間でピークの4割、4兆円もの売上を失ったことであり、その要因は免税売上の減少でも、暖冬でも、消費増税でもない。未来を自身に引き寄せるために何をすべきか、まさに本業における戦略性と覚悟が問われている。百貨店だけではない。危機こそ経営者がその本領を発揮するチャンスであり、試されているのは企業の真価そのものである。

1月27日、山形の老舗「大沼」が自己破産を申請した。大沼の創業は元禄13年(1700年)、名実ともに老舗中の老舗である。しかし、近年は経営不振が常態化、2017年には創業家からPEファンド「マイルストーン ターンアラウンド マネジメント」に経営権が譲渡される。しかし、ファンド側の不透明な資金運用が発覚するなど経営は混乱、再建計画の遅れに業を煮やした従業員と地元財界が株式を買い戻し、EBOによる再建を目指していた。

記者会見で長沢光洋代表取締役は「昨年10月の消費増税以降、売上が前年比3割以上減少、資金繰りが急速に悪化し、1月末の支払債務4億円の目途が立たなかった」と突然の破産理由を説明した。要するに百貨店業態の競争力の低下、地方における総需要の縮小、そして、実質賃金が伸びない中での増税、これらを前に320年の名門企業が力尽きた、と言うことだ。

一方、長沢氏は「高コスト体質の是正が進まなかった」とも述べた。高コストの象徴は百貨店固有の接客サービスを担ってきた “人” に対する費用である。つまり、これまで顧客に対して無償で提供されてきた「おもてなし」のコストを吸収するだけの余力が失われていたということであり、言い換えれば、サービスを捨てる、あるいは、サービスに投下された販促費用を新たな収益原価に振り替えるという意味での改革が出来なかった、ということだ。

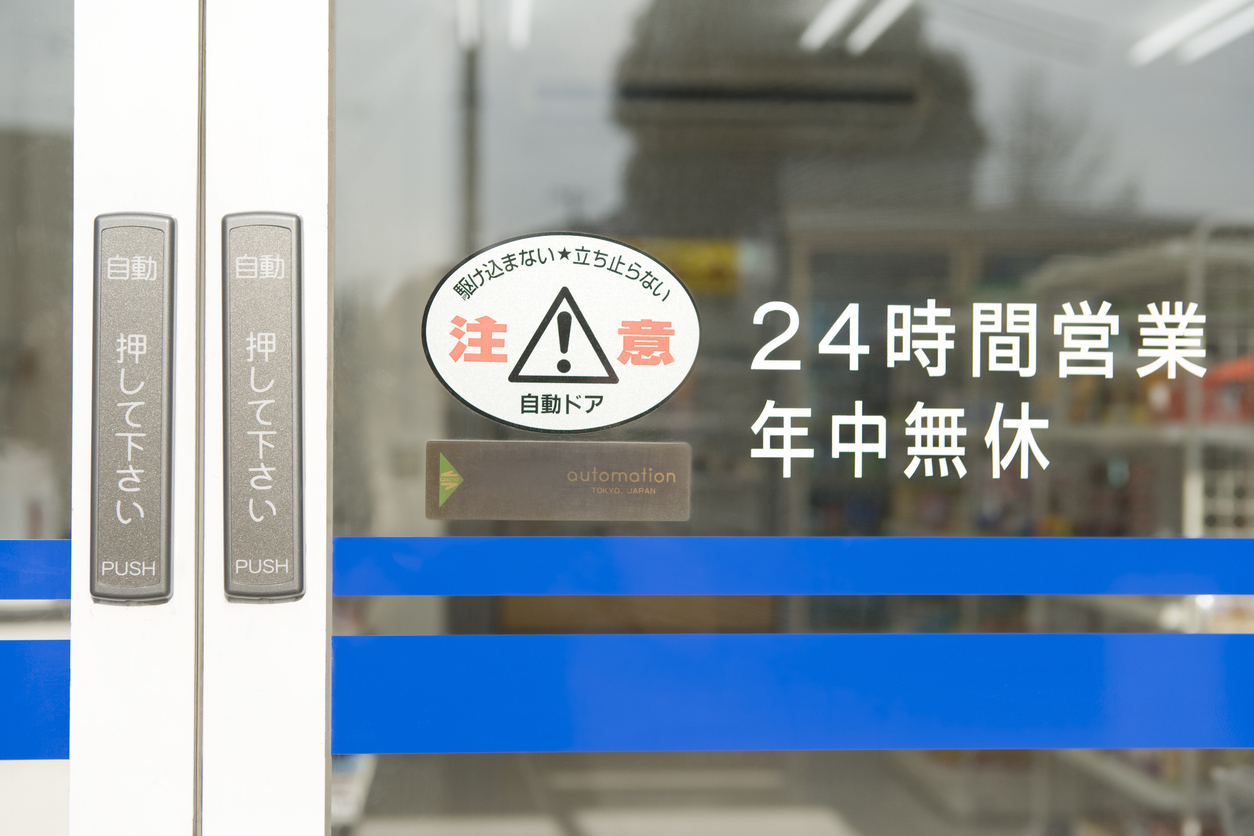

昨年、コンビニエンスストア業界では24時間営業を巡って本部とFCが対立した。日本のコンビニ業界のサービス水準の高さは言うまでもない。それを支えてきたのはセブンイレブン方式に象徴されるビジネスモデルである。しかし、本来、利益共同体であるはずの両者の対立は、サービスの担い手である “人” に対するコスト配分の有効性、すなわち、従来型ビジネスモデルが限界に達したことを意味している。業界全体の成長が鈍化する中にあって、サービスをタダで提供し続けることは出来ない、という単純なことである。

サービスはタダではない、近年の物流業界を見ても一目瞭然である。サービスに対する対価、すなわち、費用は誰が、どういう形で負担するのか、そして、対価に見合う便益、費用に見合う利益とはどうあるべきか、ここが根本である。つまり、三木谷氏がどんなに声高に叫んでも送料の “無料” など、そもそもあり得ないのである。

ジャーナリスト 堀潤氏の監督作品「わたしは分断を許さない」を一般公開に先んじて観させていただいた。

香港、福島、沖縄、シリア、ガザ、北朝鮮、、、、堀氏はこの5年間、国内外のあらゆる場所に「分断された世界」の存在を意識したという。作品の主張はタイトルが示す通りであるが、饒舌な解説も挑発的な言説もない。主題は「分断」の現場を生きる登場人物(被取材者)一人ひとりの現実の “物語” として表現される。

堀氏は「主語を小さくする」ことが大切である、と語る。ゆえに香港のデモはアニメが好きな陳逸生さんが向き合う民主主義の問題であり、沖縄の問題は久保田美奈穂さんが感じる基地への違和感を通じて描かれる。故郷を離れた深谷敬子さんの無念と生き難さの中に福島の問題を捉え、将来は小児科医になりたいというシリアの少女ビサーンさんの屈託のない笑顔と、難民キャンプで活動する松永晴子さんの涙が難民問題の重さを象徴する。

小さい主語への拘りは市場調査を生業とする当社にも通じる。当社は自身の活動について「日々変化する市場のダイナミズムを個々の企業活動の視点から捉える」、「机上の空論を排し、徹底して現場にこだわる」と表明している。しかし、実際の活動は本当にそうなっているだろうか。

成長産業はどこだ? 技術革新の経済インパクトは? 地方創生の経済効果は? 単純で刺激的なテーマを設定して、安易に答えを導いていないか。私たちもまた経済活動における個々の「現場」を見失うことのないよう常に留意し続ける必要がある。

私たちの社会、経済、産業、業界、、、いやいや “主語は小さく” である。そう、私たちの会社、そして、私自身もグローバル経済の一構成員である以上、堀氏が突きつける「あなたも分断に加担していませんか」という問いの前にたじろがざるを得ない。何らかの形で、どこかを介して、直接、間接を問わず「分断」をする側のシステムに組み込まれているのだろう。映画はそれを意識することの大切さを思い起こさせてくれる。と同時に、遠く、そして、どれほど小さくとも、何らかの形でつながっているのであれば、11歳のビサーンさんの未来への希望に関与することも出来るはずだ。日常を越えられない日々の中で何が出来るのか、そんなことも考えさせられる。一般公開は3月から、是非、ご覧いただきたく思う。