10月5日、英スコットランドの首都エディンバラで英国からの独立を目指すグループ「一つの旗の下に集結(AUOB)」が主催したデモがあった。参加者は20万人規模に達し、ウェールズの独立派もこれに加わったという。

2014年、英国からの独立機運が高まったスコットランドはその是非を問う住民投票を実施する。しかし、結果は55%を獲得した現状維持派に独立派は押さえ込まれた。一方、2016年、EUからの離脱を問う英国民投票ではスコットランド人の62%がEUへの残留を支持した。今、“合意なき離脱も辞さない” とするジョンソン氏の強硬姿勢が再びスコットランド人のナショナリズムを刺激、これが独立への再機運を呼び込む。

北アイルランド情勢も気になる。英国から離脱し、アイルランド共和国との統一を目指す過激派による活動が活発化しつつある。彼らを率いるのはIRAの残党とも言われ、警察や公共機関を狙った爆発物事件が相次ぐ。

アイルランドは、北部6州(北アイルランド)を残して1938年に共和国として独立、1949年、英連邦から離脱する。以後、北アイルランドは統一派と残留派に分断、統一を目指すアイルランド共和国軍(IRA)暫定派と政権側との対立は1970年代にピークを迎える。IRAの停戦宣言は1994年、それから4年後の1998年、ブレア政権のもとようやく和平合意に至る。

EU離脱協議における最大の難題 “アイルランド国境問題” とは、単なる関税や通行の自由の問題ではない。

スコットランドとアイルランドはいずれもイングランドとの間で民族と宗教が複雑に交差した対立の歴史を持つ。とは言え、基本的な構図はイングランドによる支配と植民の歴史である。古くは12世紀、ヘンリー2世によるアイルランドへの軍事侵攻にはじまり、1707年にスコットランドを統合(グレートブリテン王国)、1800年にはアイルランドを加え(グレートブリテンおよびアイルランド連合王国)、1949年、今日に至るグレートブリテンおよび北アイルランド連合王国となる。そして、2019年、EUからの離脱協議に乗じてスコットランドと北アイルランドの離脱派が勢いづく。

EUからの離脱判断を国民に丸投げしたうえ、EUに対して一方的に合意を迫る現政権に彼らの離脱を止める大義はないだろう。はたして英国はいつまで連合王国であり続けられるか。

10月2日、関西電力は高浜町元助役からの金品受領問題について2回目の記者会見を開き、税務調査で発覚した地元建設会社「吉田開発」の裏金3億円の使途、すなわち、“2011年から2018年にかけて関電幹部20人が元助役から受領した総額3億2千万円” の内訳を公表した。関電幹部が受領した金品の中身は、現金、外貨、金貨、小判、商品券、、、とまさに娯楽時代劇の “悪代官さま” と利得に塗れた “小物商人たち” の図式そのままである。

元助役は1987年に町役場を退職、以後、30年間にわたり関電子会社「関電プラント」の顧問を務める一方、吉田開発の顧問、原発警備会社「オーイング」の筆頭株主・取締役を兼務する。吉田開発は2015年から2018年にかけて関電やゼネコンから27億円相当の原発工事を受注、オーイング社も2007年に5億円程度であった売上を2018年には51億円へと拡大させている。元助役と関電との “不適切な関係” の説明はこれだけでも十分であるが、こうした歪んだ関係の背景には、同氏が助役時代に推進した高浜3,4号機増設について「当時の状況を暴露する」との関電担当者への恫喝があった、とも言う。

元助役が仄めかした「当時の状況」も含めて “闇” の真偽と深さは不明である。とは言え、国税局が指摘した時期以前から “不適切な関係” が引き継がれてきたであろうことは想像に難くない。

しかし、それはそれとして更に衝撃的であったのは幹部たちの一連の言動である。「金品は一時的に個人の管理下で保管した」と釈明した社長、自らの金品受領の公表後も「引き続き財界活動に貢献したい」と言い続ける会長、事件について問われ「友達だから悪く言えない」と公言する経団連会長、彼らの姿と言葉に底知れぬ人格の劣化、品性の欠落を感じる。彼らに企業倫理や企業統治を語るべき資質はない。第一線からの退出が望ましい。

9月24日、コクヨ株式会社は投資ファンドを通じて間接保有してきた文具大手ぺんてる株式会社の株式を直接保有に切り替え、筆頭株主となったと発表した。出資比率は37.45%、ぺんてるはコクヨの持分法適用関連会社となる。

1946年設立のぺんてるはその7年後には輸出を開始、香港、シカゴ支店の設置を経て1966年にはアメリカに現地法人、翌年には欧州に製造拠点を設立する。2018年度の売上は連結ベースで403億78百万円、うち海外売上が65.8%を占める。一方、1905年創業の老舗企業コクヨにとっての国際化は、国内最大手ゆえに後手に回る。本格的な海外進出は1989年に家業を承継した3代目黒田章裕氏のもとでようやく始まる。同氏は創業100年時に “海外売上比率3割” との目標を掲げる。しかし4代目黒田英邦氏が率いる今も海外比率は売上3,151億55百万円の1割に届かない。海外に22の販売拠点を持ち、120カ国以上の地域に販路を持つぺんてるはコクヨにとって格好の投資対象と言える。

今年5月10日、コクヨは株式会社マーキュリア インベストメントがぺんてるへの投資を目的に組成したPI投資事業有限責任組合の持分すべてを取得したと発表、IRで「双方の経営資源を活用して共に成長したい」とぺんてるにラブコールを送った。これに対してぺんてるは「投資事業組合の持分がコクヨに譲渡されたとの通知を受けた、今後の方針については未決定、あくまでも間接保有であって当社は創業以来の独立性を堅持する」と反発した。その時、ぺんてるにはプラス株式会社との提携も選択肢にあった。その可能性を資本の論理でつぶされたぺんてる側の心情は、今回の発表と同時にリリースされた文書にも滲む。わずか5行、そこにはこう記された。「ぺんてる取締役会はコクヨの直接保有を承認し、両社の協力関係に向けた協議を開始することに合意した」。

ただ、ぺんてるも筆記具を中心とした文具が売上の9割を占め、電子機器等の新規事業の育成は満足できる水準にはない。コクヨが持つ経営資源の活用可能性は小さくないだろう。一方のコクヨにおいても、ぺんてるをグループ化すれば海外戦略が強化される、というわけではない。ぺんてるの商品開発力と海外販路をコクヨの事業にどう活かすのか、言い換えれば、ぺんてるというブランドの成長にどう貢献するのか、ここが新たな価値を創出するための鍵となる。“飲み込む” ことが戦略であれば、ぺんてるの強みはやがて希釈される。両社のDNAを未来へつなぐためにまずは信頼の醸成が望まれる。

国民党の予備選に敗れ、無所属での出馬を目指していた鴻海精密工業の郭前会長が出馬を断念した。これにより国民党支持者の分断は回避されることとなり、2020年1月の総統選挙は韓国瑜氏(国民党)vs 蔡英文氏(民進党)、すなわち、親中派 vs 独立派の一騎打ちとなる情勢だ。

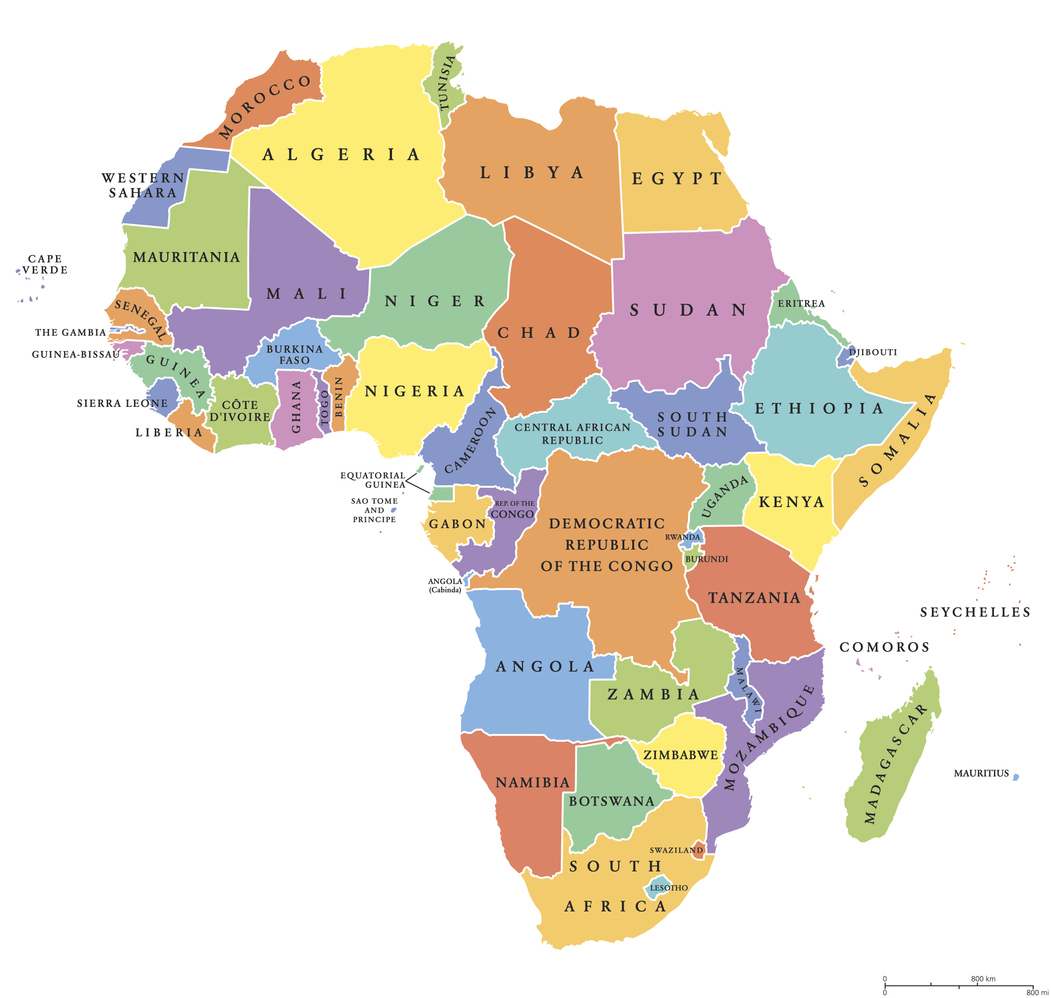

9月17日、中国外務省は「ソロモン諸島の台湾との国交解消を歓迎する」との声明を発表した。中国は2016年に蔡英文氏が総統に就任して以降、執拗に台湾の外交的孤立をはかってきた。まずは中南米とアフリカをターゲットに5ヶ国を断交に追い込んだ。そして、今回のソロモン諸島、これで台湾と外交関係を維持する国は16カ国、うち5ヶ国が南太平洋の島嶼国となった。中国にとって南太平洋は対米、対豪の戦略的要衝であり、インフラ開発を軸とした経済支援と最大貿易国として影響力を高めてきた。残るはキリバス、マーシャル、パラオ、ツバル、そして、ナウルである。

ちょうど1年前、ナウルで開催された太平洋諸島フォーラム(PIF)で議長国のワガ大統領は中国代表団の会議での振る舞いを「傲慢だ」と批判、「中国は友人ではない。彼らは我々を利用するだけだ」と非難した。人口わずか1万2千人の小国ナウル、その元首が見せた「主権国家の意地」はまさに小気味よかった。しかし、そのワガ大統領は2019年8月の選挙で敗れ、退陣した。南太平洋の台湾からの離反が一気に進む可能性がある。

蔡氏が「断じて拒否する」と言明する “一国二制度”、今、その象徴である香港が重大な局面を迎えつつある。それはまさに「明日の台湾」を暗示する。

米国は香港、台湾問題において中国への牽制を強める。しかし、トランプ政権の外交は相対での “ディール” が基本であり、国際社会もまた自国第一主義に閉じる。台湾の未来はまさに台湾自身の選択に委ねられる。選択を担う国民の責任は重い。しかし、であればこそ、その大きな権利を次の世代へつないで欲しい。

9月4日、モザンビークの北部ナンブラ州農民連合の代表が来日、日本の援助のもとで進められている “熱帯サバンナ農業開発プログラム(プロサバンナ事業)” の見直しをJAICAに求めた。

日本はODAを活用し、日本の耕地面積の3倍におよぶ広大な土地の農場化を支援してきた。開発の狙いは「現金収入を増やし、外貨を稼ぐ」こと。しかし、こうした輸出型の大規模農業は、結果的に小規模農家の生活基盤である土地を奪ってゆく。彼らの主張は明快で、「モザンビークの土地はモザンビーク人の手で耕されるべき」ということに尽きる。何のための開発であるのか、誰のための支援であるのか、もう一度立ち止まって考える必要があろう。

8月末、第7回アフリカ開発会議(TICAD7)が横浜で開催された。日本は中国を念頭に “量から質” を重視した支援方針を表明、“債務のわな” に象徴される中国式開発援助との差別化を強調する。とは言え、多くのアフリカ諸国にとって “量” の重要性は無視できない。政府はあえて今後3年間の支援金額を提示しない一方、実績については「この3年間で200億ドルに達した」と誇示した。背景には支援が前回の会議で約束した300億ドルに及ばないことへ焦りと、その倍の支援額を表明している中国への対抗意識が見え隠れする。

しかし、“質” を問うことを第1義とし、“量” とは異なる土俵で勝負するのであれば、そこに徹すれば良いだけだ。集計方法を変えてまで “200億ドル” の実績を作る必要はない。

TICAD7に先駆けて開催された仏G7サミットでは「G7とアフリカのパートナーシップのためのビアリッツ宣言」が採択された。

宣言は冒頭で “サヘル地域” に言及、「日本の “サヘル同盟” への参加を歓迎する」としたうえで、「TICAD7に期待する」との文言が盛り込まれた。

マリ、ブルキナファソ、モーリタリア、ニジェール、チャド、所謂 “サヘルのG5” への日本の本格的な関与は2013年のアルジェリア人質事件の悲劇が契機となった。絶対貧困の解消、食糧危機の克服、治安の回復、安定した民主国家の確立に向けて、日本への期待は大きい。

「新興国の成長を取り込む」式の支援を越えた、“自立” のための基盤づくりこそアフリカに対する最大にして最善の投資となる。国の役割はそこにある。

8月28日、金融庁は今後1年間の金融行政方針を発表した。主題は「利用者を中心とした新時代の金融サービス」、FinTechによるイノベーションの加速、家計における安定的な資産形成、金融システムの安定を実現すべく金融改革を推進、金融庁から “金融育成庁” への機能転換をはかる。

とりわけ、金融システム関連では地域金融機関の持続性についてあらためて懸念を表明したうえで、これまで以上に踏み込んだ制度改革に言及している。

低金利政策の長期化と地方の構造的な停滞を背景に地銀の経営環境は厳しい。この3月期は4割の地銀が本業レベルで赤字となった。金融庁の方針はシンプルかつ明快だ。要するに “再編” である。とは言え、ふくおかフィナンシャルグループと十八銀行の統合に際して公正取引委員会が一時待ったをかけた事例を引くまでもなく、寡占化は地域金融におけるサービス低下リスクを孕む。また、規模化による経営効率の向上とは重複機能の統合、店舗網の縮小といったコスト削減余力の一時的な確保に過ぎず、将来の成長を保証するものではない。

その意味で期待されるのは銀行の業務範囲に関する規制緩和である。金融庁は9月中にも事業範囲を明確化したうえで、原則5%に制限されている事業出資比率を大幅に緩和する。

地域に根付いた地銀にとって地元産品の販売支援や経営管理支援といった “地域商社事業” は本業とのシナジーが大きく、業態としての優位性も期待できる。それゆえ地銀各行は従来から販路開拓支援など “擬似商社” としての実績を積み上げてきた。法人顧客サービスの一環として年度予算化し、専門部隊を持った地銀も少なくない。弊社も「9行連携」スキームにおけるビジネスマッチングのハブ役としてこれを支援してきた。しかし、銀行法からの制約に対する各行のスタンスの微妙な差異が本格的な収益事業化の壁となっていた。

その意味で今回の規制緩和は地銀固有の人脈、情報、信用を潜在的経営資源としつつも、既存の枠組みを越えた新たな可能性を創出する絶好の機会であると言える。本業とのシナジー以上の成長戦略に期待したい。