政府は公文書管理の厳格化を目指したガイドラインを公表した。新指針は、行政の意思決定プロセスなど国民に対して説明する責務がある文書の保存期間を1年以上と規定し、重要文書の安易な廃棄を防ぐ、とする。一方、職員間の日常的な業務連絡や公表文書の写しといった文書は例外とされ、1年以内の廃棄も認められる。

何も手を打たないよりマシかもしれない。とは言え、新指針でも文書種別の区分けや保存期間に関する判断は当事者である各省の部課に委ねられたままである。実際の運用における懸念はまったく変わらない。むしろ、「厳しくなった新指針」のもとでの運用ゆえに、隠れ蓑は厚さを増したと言えるかもしれない。森友・加計問題への批判をかわすための“アリバイづくり”にも見える。

そもそも公文書とは誰のものであるのか、この本質を踏まえて設計するのであれば、公開・保存の原則、重要性判断に際しての非当事者の介在、第3者機関による検証、および、罰則規定は不可欠の要件である。

昨年、米大統領選に敗れたヒラリー・クリントン氏の私用メール問題とは一体何であったのか。それは、「政府高官が公務で交わした通信、書簡はすべてアメリカ国民のものであり、ゆえに将来の公開を前提に保存しなければならない」という連邦記録法に対する違反が問われたのである。原則に立ち返った議論を期待したい。

“消費増税の使途変更”を問うた衆院選で、各党はそれぞれの「教育の無償化」を公約に掲げた。家庭環境や貧困によって進学を諦めざるを得ない子どもたちに社会が手を差し伸べることに異論はない。給付型奨学金の拡充も実現したい。しかし、誰もがタダで大学に通えることが望ましい税金の使途ではあるまい。

大学教育における根本的な問題は供給過剰による選抜機能の形骸化、教育品質の低下、そして、研究基盤の脆弱さ、にある。

基礎科学の国際競争力は“主要6カ国のTOP10%論文シェア”(科学技術振興機構)が参考になるが、この20年間で日本は競争力を大きく後退させた。日本は材料科学分野で▲8ポイント、物理学でも▲3ポイントのシェアダウン、一方、中国は材料で+30ポイント、物理で+19ポイントとシェアを向上させている。日本も数学・コンピュータ分野では+0.4ポイントと健闘したが中国の伸び率+20ポイントには及ばない。結果、2015年におけるこれら3分野における中国の論文数は日本の6.6倍、3倍、5倍となっており、基礎科学における日本のプレゼンス低下は明らかである。

産学連携の推進、知財の民間活用も重要だ。とは言え、短期的な成果への偏重はむしろイノベーションの芽を摘みかねない。教育機関としての役割と研究機関としてのビジョンを明確にしたうえで、長期的な視点に立って十分かつ適切な予算を配分すべきである。そのためには社会資本としての大学の再定義と研究活動の公正な評価システムの導入が不可欠である。

今回の衆院選挙を一言で表現すると“消極的に選択された現状維持”と言えよう。自民党の獲得議席数は解散前と同数であった。とは言え、有権者にそれを選択させた野党側のドタバタが、結果的に「政策選択にもとづく政権選択」への道を開いたのであれば、解散の意味はあった、とも言える。

さて、選挙戦では多くの候補者が地方創生を公約の一つに掲げた。しかし、いずれも総論に終始し、具体的な政策論争には発展しなかった。

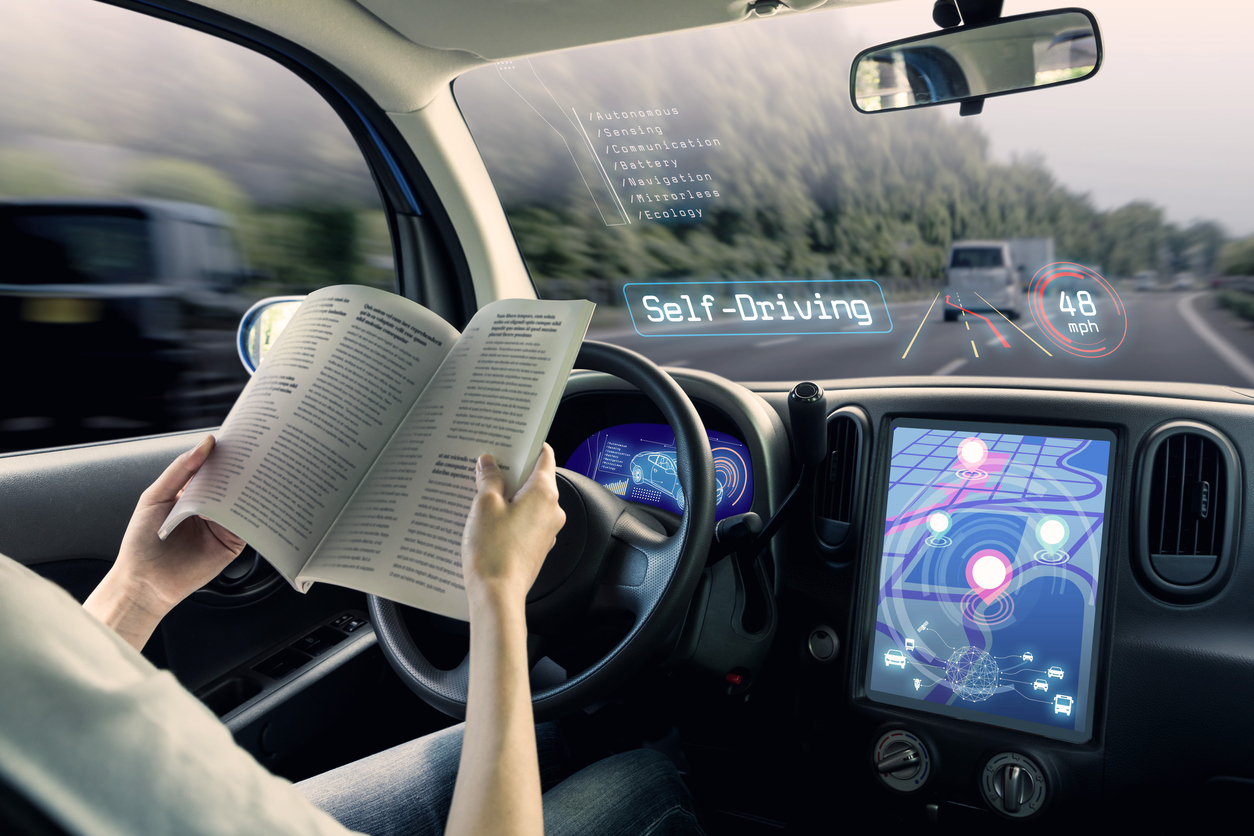

一方、東京では報道されることが少なかったがこの9月から国土交通省による中山間地域における自動運転の実証実験が全国13箇所ではじまっている。これは“道の駅”を拠点とした自動運転サービスの実証実験で、2020年までに社会実装することを目指している。

東京近県では9月2日から栃木市の道の駅“にしかた“を拠点に実験がスタート、山形県では廃線になった旧高畑鉄道の線路跡を活用、道の駅“たかはた”を拠点に町の中心部やJR高畑駅など市内の要所を結ぶ実験が行われる。

これらの取り組みは技術の高度化はもちろん、中山間地域や過疎に暮らす交通弱者対策という意味において重要である。しかし、過疎に住む高齢者を病院や商業施設に連れ出すだけでは地方の活性化は実現しない。単に“不便さの解消”が目指されるのであれば、いずれまた行政コストの問題が浮き彫りになる。

拡散した生活の場を単につなぐための手段ではなく、新たな事業を創出し、地域の求心力を再生するためのイノベーションツールとしての自動運転サービスを期待したい。大きな視座をもったオペレーターの登場が望まれる。

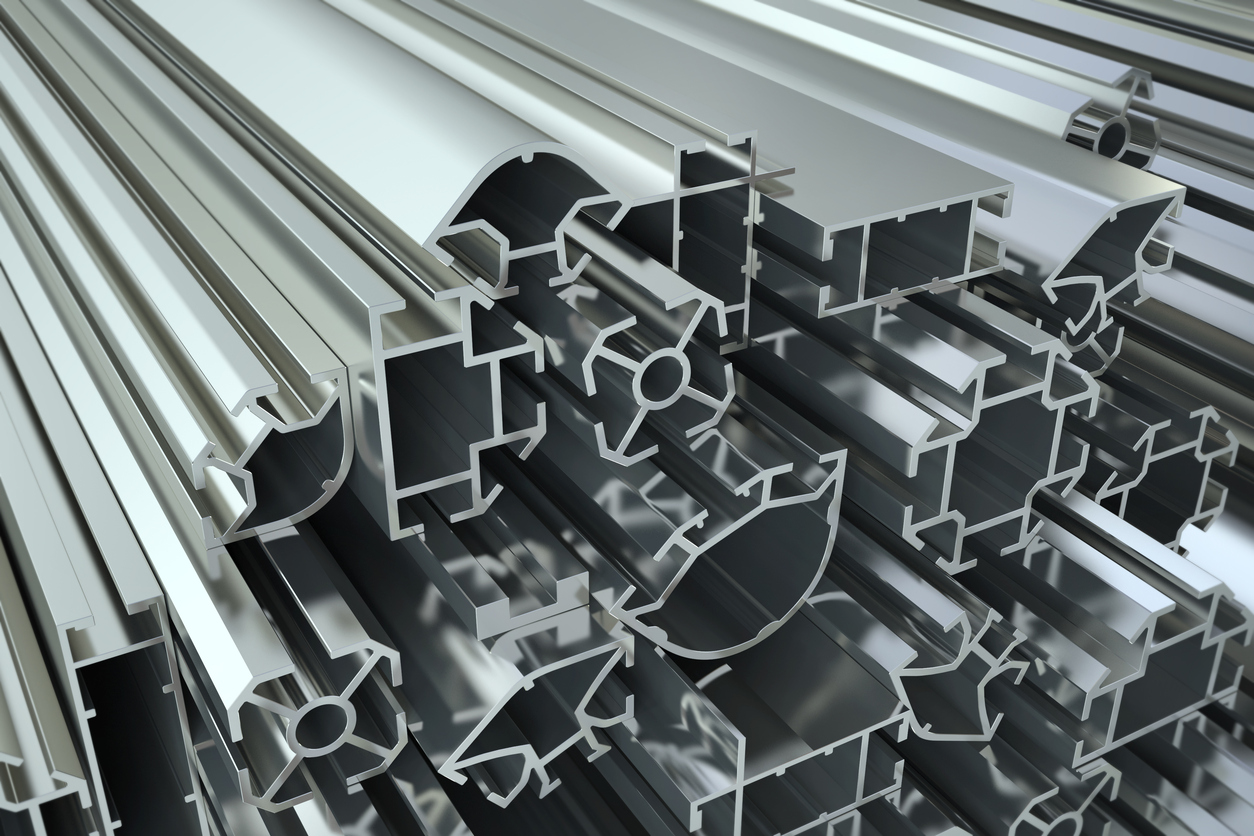

アルミ・銅製品のデータ改ざんに端を発した神戸製鋼の品質問題は主力事業の鉄鋼製品からコベルコ科研、日本高周波鋼業、神鋼銅線ステンレスなどグループ全体へ広がるとともに、それが40年以上にわたっての組織的な不正であったことが露呈した。

納入先は500社以上、自動車、新幹線からMRJやH2Aロケットまで“ジャパンブランド”を象徴する製品とメーカーの信頼が揺らぐ。

経営トップの関与は不明である。しかし、この背景には恐らく自社の技術に対する過剰な自信と驕りがあって、それが“品質検査”、言い換えれば、“顧客”を舐めてかかる企業体質をつくってきたと言える。それこそ神鋼グループ全事業所に通底する企業文化であり、問題の本質はここにあると言っていいだろう。よって、これを主導した歴代トップの責任は大きい。

記者会見で経営陣は、「納入先には個別に説明し安全性に問題がないことを確認した。また、法令違反はなかったので公表の必要はないと判断した」と語った。つまり、法令上の問題はなく、安全性にも影響はない、当事者間の話し合いで解決済み、との主張である。百歩譲って、一昔前の日本企業同士であればそれで済んだかもしれない(そんなはずはないと思うが、、、)。しかし、GM、フォード、ボーイングといった米国企業も彼らの納入先だ。事態を受けて米司法当局も捜査に動き出した。神戸製鋼にとって問題はまだ始まったばかりということである。

スカパーJSATは出資先の米ベンチャー「カメイタ」が開発した平面アンテナを搭載した自動車の走行中の大容量通信に成功した。当面は災害時における緊急車両等の非常用通信設備として市場開拓をはかるとするが、安定した衛星通信を可能にする技術は自動運転支援や“コネクテッドカー”関連サービスの中核デバイスとして期待される。

また、ソニーは2006年に打ち切られたAIBOの後継ロボットを発売することを発表した。得意の機械工学とAIを組み合わせることで「ペット」としてのリアリティを高めるとともにグーグル、アマゾンが先行するAIスピーカー機能も搭載する。

ソニーはロボット市場への再参入に際し、独自に開発した基本ソフトを外部開発者に公開する。ロボットOSの標準化を狙う戦略は技術の適用範囲の拡大と市場の内発的成長を促すという意味において正しい。ロボット技術のインフラ化はソニーに新たな可能性をもたらすはずだ。

一方、カメイタの技術を活用したスカパーJSATのサービスも来年度から本格運用される日本独自の測位インフラ“準天頂衛星システム”の可能性を拡大させるという意味において重要である。

特定技術のインフラ化とインフラの利用可能性を広げる技術への取り組みは、「自前の技術による特定製品市場の占有」を目指してきた従来型メーカーの発想とは異なる。歓迎したい。しかし、これだけでは特定プロダクト市場と単体デバイスにおける競争優位にとどまる。AI時代の成功条件は“ビッグデータ”の質と量とにある。ロボットや衛星サービスからは大量の情報を収集出来るはずだ。2社の本当のビジネスチャンスはここにある。

1日、バルセロナを擁するカタルーニャ自治州はスペインからの独立を問う住民投票を実施、9割の賛成票を獲得した。これに対してスペイン政府は住民投票の法的有効性を否定、国王フェリペ6世も「現行憲法」の秩序を守るよう非難の声明を出した。一方、独立派市民は中央政府の治安部隊を「占領軍」と称し、対決姿勢を崩さない。州議会は今週末にも“独立宣言”を行うという。

その5日前、イラクのクルド自治政府が住民投票を実施、こちらも9割を越える住民がイラクからの独立を指示した。

“国家を持たない最大の民族”全体への波及を警戒するトルコ、イラン、シリア、中東の更なる混迷化を避けたい国際社会の思惑を背景にイラク政府はキルクークの油田権益や空港管轄権の返上を自治政府に要求、軍を派遣するなど徹底した“封じ込め”に動く。

歴史や事情はそれぞれ異なる。しかし、いずれもグローバリズムへの反動という流れの中に捉えるべきだろう。

個人やマイノリティに対する人権の制限や政治経済的な差別や格差に理はない。独立への意志は無視出来まい。とは言え、排他的で一方的な“民族原理主義”、あるいは、“民族ポリュリズム”の安易な拡散も容認されるべきではない。

振り返って日本では、政治的な驕りがもたらした混乱の中、排除と選別を掲げた右派カリスマが登場した。はたして議会制民主主義は正常化に向かうのか、あるいは、単なる純化と分断を招くのか。開かれた多様な社会への一歩となることに期待したい。