15日、東芝は監査法人からの「意見表明」のない2017年3月期決算を発表、当期連結赤字は9500億円、株主資本ベースで5400億円の債務超過となった。

2016年12月時点で既に債務超過であった東芝は8月には東証1部から2部へ降格、そして、2018年3月期に債務超過を解消していなければ上場廃止となる。

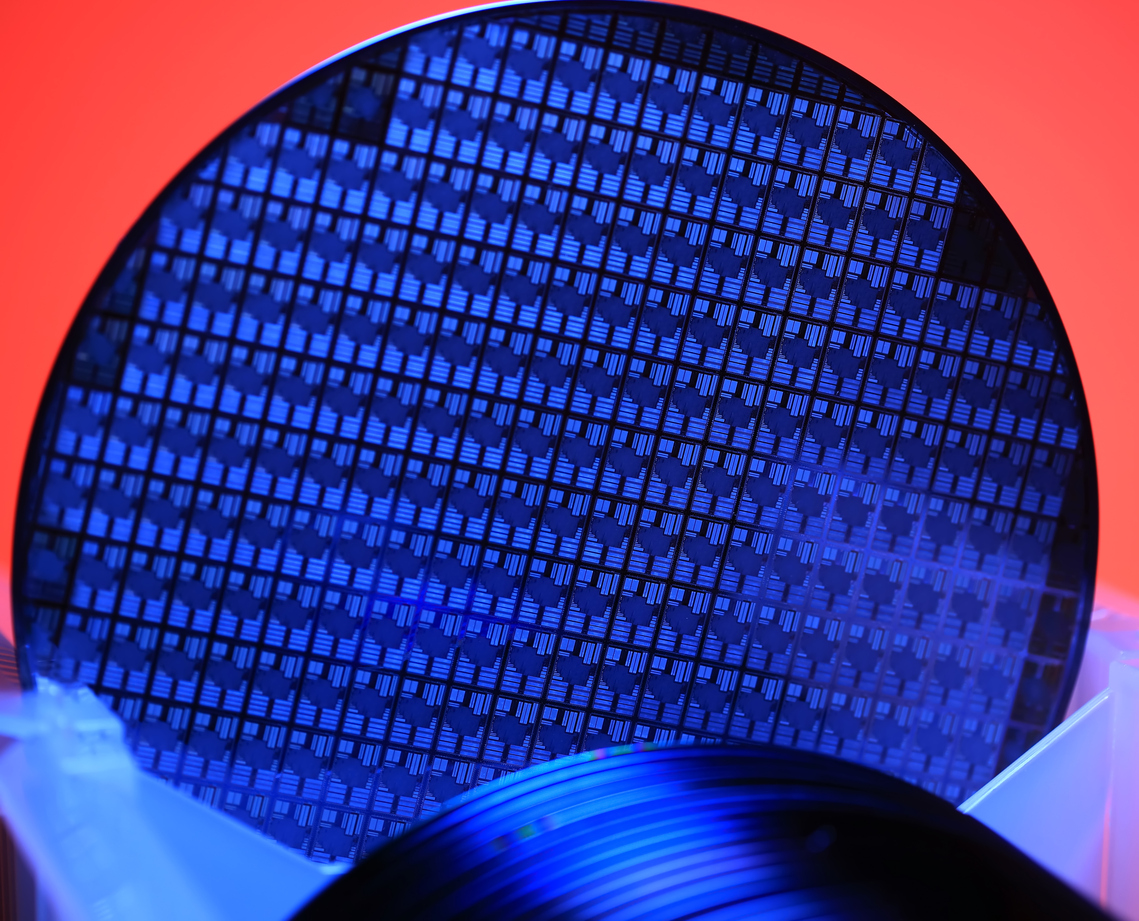

これを回避するための唯一の施策が事業価値2兆円と評される半導体メモリー事業の売却である。しかし、今、この「切り札」に暗雲が立ち込める。メモリー事業で東芝と業務提携関係にあり、四日市事業所を共同運営するウェスタンデジタル社(WD)が合弁契約違反を根拠に売却の差し止めを国際仲裁裁判所に申し立てた。

東芝は「契約には抵触しない。規定どおり売却を進める」との立場であるが、そもそも想定されたはずのリスクであり、WD側との踏み込んだ事前交渉がなかったとすればあまりにも杜撰であると言わざるを得ない。

国際仲裁裁判所の法的手続きは半年では決着しない。このタイミングでの法的措置は交渉を有利に展開したいWDの“高等戦術”との見方もあるが、いずれにせよ当初の日程に影響が出ることは避けられまい。そして、それはそのまま上場廃止の危機に直結する。

自分勝手な見通しと都合の良い解釈で事態を判断し、自己を正当化しつつ問題を先送るガバナンス不在の経営、これが東芝破綻の原点であったはずだ。居丈高な経営体質は何ら変わっていない。

単一通貨とシェンゲン協定を支持し、“欧州は公約の中心である”と表明したマクロン氏と“反グローバリズム”を掲げたルペン氏で争われた仏大統領選は、マクロン氏が勝利した。「極右政権の実現を拒否した仏国民の消極的選択」との指摘もあるが、それでも“EUの理想”は踏みとどまった。

一方、“反朴槿恵”を競いあった韓国は革新系の文在寅(ムン・ジェイン)氏が圧勝、当選後の演説では「国民すべての大統領になり、公正な国を実現する」と国民に呼びかけた。ただ、反財閥、反日強硬路線だけでは経済も外交も立ち行くまい。「親北」と言われる政治スタンスも現実の脅威と米中に挟まれた地政学的条件の中で、どこにどう活路を見出すのか現時点では見えてこない。東アジア情勢、とりわけ、日韓関係に不透明感が募る。

そうした中、東レはいち早く「韓国事業の拡大方針に変更はない」ことを表明した。この言葉は所謂“政冷経熱”に対する期待や希望などではあるまい。グローバル経済の中で戦い続けることへの東レの決意であると受け止めたい。

日本もまた国際社会の中でしか存続しえない。ましてやアジア新興国の成長を取り込むことを国の成長戦略と位置づけている以上、特定国家間の対立を越えた次元でグローバル化を主導する義務がある。

各国が内向きになりつつある今、とりわけ自国利益を強権的に主張する米中にあって、それらと一線を画す新たな自由経済の枠組みを主導するチャンスである。そして、それこそ外交上のプレゼンスを高める近道となるはずだ。“米抜きTPP”の戦略的可能性は大きい。

4月29日、トランプ氏は大統領就任から100日目を迎えた。「100日目などまやかしの基準」とメディアを批判する一方、自らを“100日間でもっとも成功した大統領”と自賛した。

イスラム圏からの入国制限に関する大統領令は連邦裁判所に差し止められ、メキシコ国境の壁も予算計上を断念、オバマケア改廃法案も撤回した。貿易面ではTPP離脱は実現したもののNAFTAについては協定維持へ転換、中国に対してもトーンダウン、民間企業を名指ししての恫喝では成果を挙げたが、不均衡の是正、製造業の米国回帰を彼の支持者に実感させるには至っていない。

突然のシリア攻撃と北朝鮮問題への介入は“中国への牽制と取り込み”が狙いであり、トランプ氏の高い戦略性を示すものとの評がある一方、思い通りにならない内政を背景とした前政権へのコンプレックスの表出とも見える。いずれにしても突然現れた“切迫した危機”は米国、北朝鮮それぞれの内に向けての大義を正当化するとともに世界に危機の共有を求める。

支持42%、不支持53%という分断の中、42%に向けての成果を焦るトランプ氏の米国に組み込まれた日本はどこへ向かうのか。

ミサイル発射の報を受けた東京メトロは運転を停止し、海上自衛隊に初の米艦防護の命令が発せられ、政府は改憲へ踏み出すことを宣言する。危機が日常化されてゆく中、対立と分断もまた拡散する。今、世界は確実に流動化しつつある。

2017年度、日本のロケットの打ち上げ数が過去最多の8機を数える見通しになった。「超小型」から「大型」まで日本が保有する全機種の発射体制が整ったことと日本版GPS「準天頂衛星システム」の整備時期が重なったことが要因。位置情報や地上画像を提供する衛星ビジネスへの期待は高く、政府も宇宙ビジネスの本格的な支援施策の検討に入る。

わが国の宇宙関係予算はここ数年増加傾向にあるとは言え、概ね3千億円台の半ばあたりに止まっている。国の財政事情を鑑みれば当然であろう。とは言え、H2A、イプシロン、民生技術の活用による低コスト化を目指すSS-520など、日本の技術レベルは格段に高まっている。熾烈な国際競争を勝ち抜くためにも、政府予算とは別に民間投資の大きな流れを作り出すことが求められる。

一方、とかく「打ち上げ」産業が注目される宇宙ビジネスであるが、本来の主役は衛星等を活用するユーザー産業である。自動車の自動走行、ドローンの制御、IT農業機械の自動運転、遠隔医療、災害対策など、応用領域は広い。その意味で来年度から4機体制で運用される準天頂衛星システムの社会インフラとしての価値は高く、アジア・オセアニア全域をカバーすることの意義は大きい。

民間投資を活発化させるためには潜在市場の「規模」化は絶対条件であり、国境を越えた技術成果のオープン化が求められる。国が主導することの意義はここにあると言え、豪州やインドネシアとの一体的、戦略的な技術協力に期待したい。

25日、米ウーバーは2020年を目処に「空飛ぶタクシー」の試験飛行を目指すと発表した。センチメートル単位での測位が可能な準天頂衛星はまさに最適なインフラとなるはずだ。政府は準天頂衛星のカバーエリア全域を「空飛ぶタクシー」のための研究開発特区とし、世界中のベンチャーに無償開放するぐらいの大胆さがあっても良いだろう。そのぐらいであってはじめて日本の宇宙ビジネスも世界中の民間資金を引きつけることが可能となる。

19日、上海国際自動車ショーが開幕した。1000社を越える出展社、展示台数1400台以上、世界初公開モデルが113車種など、メーカー各社の中国市場への期待の大きさが伺える。

とりわけ各社がアピールしたのがEVである。中国は内需の活性化と国内の大気汚染問題に対応すべく2013年からEVに対する大規模な政府補助を実施、市場を急速に拡大させてきた。一時の過熱ぶりはやや落ち着きつつあるものの、2018年からはEVの現地生産が義務付けられるなど、EV重視の国家方針は揺るがない。VWは「2025年のEV生産目標は100万台、うち6割を中国へ投入する」と発表、欧州勢はもちろん、GM、フォードなどの米国勢、韓国や日本勢も中国におけるEV強化を狙う。

2009年、中国自動車市場は米国を抜いて世界最大となった。2016年には日本の5.6倍、米国の1.6倍を越える2802.8万台に達している。しかし、中国はもはや単なる「量」のマーケットではない。EVを中核とした世界最先端の新エネルギー車市場である。2020年には年間生産台数の2割がEVまたはPHVとなる、との予測もある。

出遅れ感が強い日本勢が欧州勢に対抗するためには研究開発体制の強化と現地生産基盤の確立が求められる。しかし、独りよがりの“高品質”ではマスを獲得することはできないし、ましてや「米国依存を軽減するための代替市場」などという発想では見向きもされまい。現地ニーズを踏まえた“本気”のマーケティング力が問われている。

10日、国立社会保障・人口問題研究所(厚労省)が2065年までの将来推計人口を発表した。推計の前提となる合計特殊出生率は前回の1.35から1.44へと若干改善、1億人を割り込むのは2053年、前回推計値より5年遠のいた。しかし、それでも現在(2015年)から50年後、2065年には今の3割減、8808万人となるという。

出生率の改善は朗報だ。しかし、政府目標の「希望出生率1.8」とは大きな開きがあるし、そもそも合計特殊出生率における人口置換率は2.07である。昨年、政府は「人口1億人の維持」を国家ビジョンとして表明、ようやく人口問題を政策の重要テーマと位置づけた。しかし、2.07をはじめて割り込んだのは1974年であり、将来の人口危機は既にその時から始まっている。つまり、40年を越える政治の無策と楽観、先送りの積み重ねがこうした事態の背景にあると言え、ゆえに「1億人維持」という政治の言葉にどこまでリアリティがあるか、はなはだ疑わしい。

4月1日、静岡市は政令指定都市ではじめて、その目安とされる人口70万人を割り込んだ。過疎への流れは今や地方の中小都市や中山間地域に固有の問題ではない。もしも1億人を前提とした未来を本気で目指すのであれば、もはや移民の受け入れや非嫡出子の問題を含む家族制度改革に踏み込まざるを得ないということだ。

とは言え、夫婦別姓すら棚上げされる状況にあって、そこまでの“覚悟”を今の政治に期待するのは現実的でない。であれば速やかに目標を変更し、8-9千万人を前提とした社会の制度設計に着手する必要がある。